月刊消防 2024/07/01, vol 46(7), 通巻541, p40-3

「救助の基本+α」

目次

1.はじめに

この度、月刊消防「救助の基本+α」の掲載記事を担当させていただくことになりました岩国地区消防組合中央消防署の松本一輝です。

今回は令和5年度に当消防組合で初めて中国電力ネットワーク株式会社(以下「中電NW」という。)岩国ネットワークセンターと昇柱要領について、合同訓練を実施しましたので、ご紹介させていただきます。

一般的な電柱上での救助活動は、三連梯子を活用した要救助者へのアクセスが主流ですが、三連梯子を架梯した際、不安定な状態となります。そこで、より安全にアクセスする方法を中電NW社員に指導していただき、消防の資器材を活用した昇柱要領を検討しました。

中電NWが電柱上の被災者(要救助者)を救出するために保有されている資器材「レスキューシステム」もご紹介します。

皆様の今後の活動の一助になれば幸いです。

2.管内について(消防本部の概要)

岩国地区消防組合は、山口県の東端、広島県との県境に位置する、岩国市と玖珂郡和木町で構成される一部事務組合です。管内の人口は約13万人、管内面積は約884㎢で穏やかな瀬戸内海の沿岸部から中国山地の山間部までの山口県で2番目に広い面積を有しています。岩国市内中心部を流れる清流錦川には、創建350年を迎えた日本三名橋の一つである「錦帯橋」が架けられ、その周辺にある武家屋敷や錦帯橋がつなぐ城下町とともに世界文化遺産登録を目指しています。

【写真2】日本三名橋錦帯橋

また、管内には、開港200年以上の「岩国港」をはじめ、山陽自動車道岩国ICや山陽新幹線新岩国駅、JR岩国駅、米海兵隊岩国航空基地との軍民共用空港である「岩国錦帯橋空港」など、多様な交通ネットワークを有しています。

平成28年3月には、岩国市内中心部の高台にある愛宕町に、新たな防災拠点として「いわくに消防防災センター」が完成、運用を開始し、1消防本部・1消防署・1分署・4出張所、2機関員駐在所の職員数233名体制で、広大な地域の「安心・安全」を担っています。

【写真3】いわくに消防防災センター

3.使用資器材について

フルボディハーネス

墜落制止用器具(アブソービカI)

ワークポジショニング用器具(グリヨン2m)

かぎ付はしご(昇柱はしご代用)

スリング2本

※検電器、高圧・低圧用耐電手袋(電気遮断状態であれば不要)

【写真4】使用資器材

4.電柱について

⑴種類

電柱には、コンクリート柱、複合柱、組立鋼管柱、パンザーマスト、木柱があり、場所によって設置されている電柱が異なるが、ほとんどはコンクリート柱である。

⑵各部名称

電柱の一番上には高圧線(6,600V)、その下に低圧線(100V~200V)が配線されている。また、電柱には電線のほかに様々な設備が設置されている。

【写真5】各部の名称

5.昇柱要領

⑴現場確認(強度・高さ5m位置確認)

ア落下物がないか、電線の垂れ下がりがないかなど、電柱の状況を確認する。

イ電気の遮断が確定していなければ、低圧用、高圧用の耐電手袋を状況に応じて着装し、検電器にて電柱の金属部分に充電がないことを確認する。

ウ電柱の種類に応じて、主に根元部分の亀裂、腐食、錆び等がないか確認する。

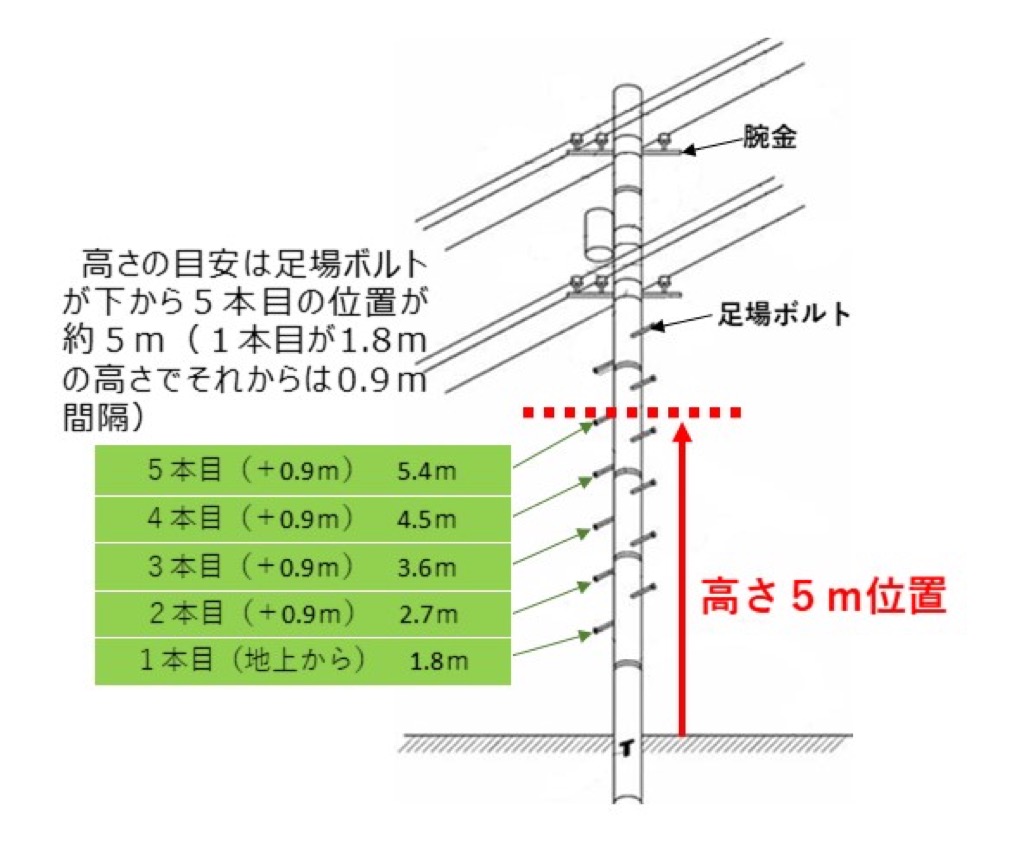

エ昇柱する前に高さ5m位置を確認する。(高さの目安は、地上から1本目の足場ボルトが1.8mの高さにあり、以降は足場ボルトが片側0.9mの間隔で設置されているため、足場ボルトを下から数えて5本目の位置が約5mとなる。)

【写真6】上方・5m位置確認

【写真7】高さ5m位置

※基本的には、電力会社に連絡し、社員による電気の遮断作業を要請、作業完了後、活動を開始する。また、5m位置の確認は、後述する墜落制止用器具の取り扱いに関わってくるポイントとなる。

⑵かぎ付はしごの設定

ア1本目の足場ボルトまでの距離が1.8mあるため、安全、確実、迅速に昇柱するため、はしごを架梯する。

イ上下2か所をスリングにて結着する。

【写真8】かぎ付はしごの設定

⑶昇柱

ア地上にいる状態で、ワークポジショニング用器具を電柱に回し掛け、荷重確認と長さを調整する。

イワークポジショニング用器具を整理しながら、はしごを登ていし、足場ボルトにロープを掛けながら3点支持により昇柱する。

ウ電柱に設置されている設備が障害物となり、ワークポジショニング用器具の付け替えが必要な場合、墜落制止用器具を使用する。その際、墜落制止用器具には荷重を掛けないようにし、付け替え完了後は、必ずワークポジショニング用器具の荷重確認を実施後、墜落制止用器具を離脱する。

【ポイント!】

墜落制止用器具の使用時、高さ5m未満と5m以上の場合で、ランヤードの設定方法が異なり、高さ5m未満では、墜落制止用器具を「柱体回し掛け」という方法を行い、カラビナはショックアブソーバー側の輪に掛ける。

【写真9】ポイント!「柱体回し掛け」

【ポイント!】

高さ5m以上では、墜落制止用器具を「柱体回し掛け」又は「直接掛け」する。「直接掛け」を行う箇所は、強度があり容易に外れないバンド類・腕金とし、足場ボルトには掛けない。

【写真10】ポイント!「直接掛け」

※「柱体回し掛け」を行う理由は、高さ5m未満で「直接掛け」を行い墜落すると、墜落制止用器具のランヤードの長さにアブソーバーの伸長が加わり、地上に到達してしまうためである。

⑷注意事項

【ポイント!】

「柱体回し掛け」を行う際に、墜落制止用器具(アブソービカI)の取り扱いを誤るとアブソーバーが正常に作動しない場合やランヤードが裂けてしまうおそれがあるため注意する。

【写真11】ポイント!注意事項

⑸補足

昇柱時は「移動」と「作業」を意識して、墜落制止用器具の設定を行う。

ア「移動」ワークポジショニング用器具のみ使用する。

イ「作業」ワークポジショニング用器具の付け替えや支点作成等、墜落制止用器具を設定する。

※中電NWでは検電する際、作業の安全性と効率性を勘案し、墜落制止用器具の設定は行なっていない。

【写真12】活動の様子

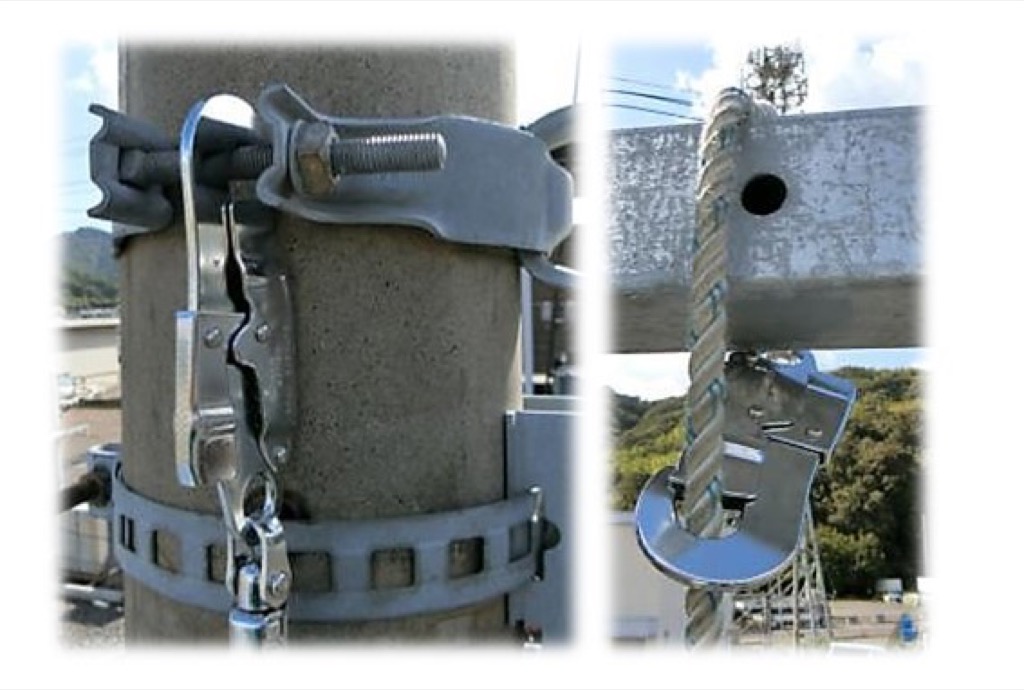

6.中電NW保有のレスキューシステムの紹介

中電NWでは、過去の労災事故を契機に、高所や深部、狭い場所(管・タンク・煙突等)から被災者を垂直方向に救助する「レスキューシステム(高所降下用救助用具)」を採用し、中電NWの事業所(主に中国地方)に配備している。

【写真13】中電NW保有のレスキューシステム

⑴性能

最大使用人数:1人(体重+装備重量160㎏まで)

ロープ長さ:約61m

有効移動距離:約15m

吊り上げ効率:3分の1

⑵使用方法

ア救助する場所から約2m上方に附属のスリングで支点を作成し、レスキューシステムを取り付ける。

イレスキューシステム本体のインジケーターフラグを確認しながら、ロック、フリーの状態を確認する。

ウ被災者に「被災者救助用ベルト」を装着し、レスキューシステムと接続する。

エ被災者に誘導ロープを取り付ける。

オレスキューシステムのロープを引き被災者を上昇させ、ロック確認後、被災者のワークポジショニング用器具や墜落制止用器具を離脱する。

カレスキューシステムをフリーにし、被災者を降下させ救助する。

【写真14】レスキューシステムの設定状況

7.おわりに

この度は、昇柱要領を主にご紹介しました。電柱という身近なものですが、通常の救助現場と環境が大きく異なり、電気という見えない危険性と高所での不安定な状況の中での活動になります。本合同訓練では、墜落制止用器具の取り扱いや特殊な環境の中で訓練を実施して、知識、技術を習得しました。救助は自己の安全を確保しつつ、確実、迅速な救出方法が求められます。ご紹介した活動要領が、今後の活動の一助となれば幸いです。

最後に、当消防組合は今回、初めて中電NWと合同訓練を実施しました。先駆けとなる訓練は、企画立案、調整、運営など、様々な課題がありましたが、企業との連携力強化、意思統一など、大きな成果を獲得しました。

時代は日々変化しており、この先、今まで経験したことのない災害が発生する可能性があります。各種災害に対応していくため、日頃から知恵を絞り、勇気を持って、新たなことに挑戦していくことが必要です。

消防精神を胸に、これからも志を高く持ち、複雑多様化する各種災害から地域住民を守るため、常に進歩向上を目指して努力し続ける道を歩んでいきます。

全国の皆様の御多幸、今後の御活躍をお祈りしています。

【写真15】中央消防署救助小隊

所属:岩国地区消防組合中央消防署

第3中隊救助小隊2分隊(隊長)

出身地:福岡県福岡市

消防士拝命:平成19年4月

入校等:

消防大学校救助科第83期

山口県消防学校救助科第41期、水難救助科第20期

広島県消防学校救急科第24期

趣味:釣り、ゴルフ

コメント