保温弁当箱を用いた輸液バックの加温・保温法

2018年4月11日水曜日

プレホスピタルケア 2018年2月号

保温弁当箱を用いた輸液バックの加温・保温法

那須祐輔、河越俊裕、福島智治、吉良健史郎

大分市消防局 南消防署

著者連絡先

那須 祐輔 (なす・ゆうすけ)

nasu/JPG

昭和52年2月26日生まれ

平成13年4月 消防士拝命

平成13年4月 救急救命士国家試験合格

平成29年4月から 大分市消防局中央消防署南大分分署勤務

〒870-0100 大分県大分市奥田442

大分市消防局中央消防署南大分分署

電話: 097-544-7750

はじめに

平成26年4月1日から救急救命士の処置が拡大され、増悪するショックである可能性が高い、あるいはクラッシュシンドロームを疑う、またはクラッシュシンドロームになる可能性の高い心肺停止(CPA)前の傷病者に静脈路確保及び輸液を実施できるようになった。

この際の輸液の投与法について国の通知文書や救命士の標準テキストには「急速輸液を原則とする」と記載されている。急速輸液を行うという事は大量輸液を行うということであり、その弊害のひとつに冷たい輸液を投与すると体温の低下を来たし低体温を引き起こすというものがある。この低体温は、重症外傷における予後不良となる3つの因子、低体温、出血傾向、代謝性アシドーシスのうちのひとつでもある。

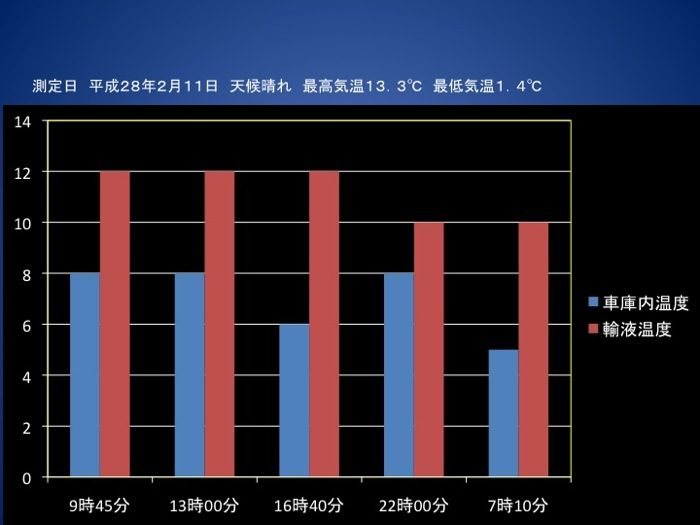

救急隊が現場に携行する輸液バックは,通常、他の特定行為用物品とともに救急車内に保管されている場合が多い。ここで、そのような保管状態にある輸液の温度はどのくらいであるのか測定してみた。大分市は瀬戸内海型気候区に属しているが、厳寒期とされる2月の消防署車庫内における最低温度の平均は7℃である。今回の測定は2月某日、天候晴れ、最低気温が1.4℃、最高気温が13.3℃、車庫内温度は平均7℃という条件で行った。輸液バックに5mm大の穴を開け、そこから水銀棒状温度計を輸液内に直接差し込む測定方法で約21時間測定したところ、車載保管された輸液バック内の輸液温度は輸液温度は10℃から12℃の範囲で推移していた(図1)。

図1

救急車内にある輸液バッグ内の輸液の温度

測定日 平成28年2月11日 天候晴れ 最高気温13.3℃ 最低気温1.4℃

この10℃の輸液を毎時1000mlで傷病者に投与するとどうなるのか?

以下の計算式を用いて算出してみると、

輸液から体に与えられる熱量1)

(10-36)(℃)×1(㎏)×1(cal/kg・℃)=-26(cal)

患者の体重を60㎏、人間の比熱を0.83として計算すると

-26(cal)÷60(㎏)÷0.83(cal/kg・℃)=-0.5(℃)

その結果、理論上では0.5℃の体温低下をきたすことが分かった。

重篤な傷病者を低体温にしてしまう因子の多い災害・救急現場で輸液を実施するにあたって、輸液による体温低下は極力避けたいところである。

それでは、対策として考えられるものは何か?まず考えるのが救急車への保温庫の配備である。すでに配備済みの消防本部もあるだろうが、なかには保温庫が全く配備されておらず、また予算等の関係もあり、すぐに配備できない消防本部もある事と思われる。私の所属する消防局でも救急車の更新とあわせ配備する予定であるため、全ての救急隊への配備が完了するまでに数年かかる予定であり、この間はなにかしらの代替手段で対応する必要がある。ではその間の対策をどうするのか本稿で検討した。

方法と結果

3つの方法を考案し検討した。

(1)暖房の効いた室内に輸液バッグを置き温めておく。

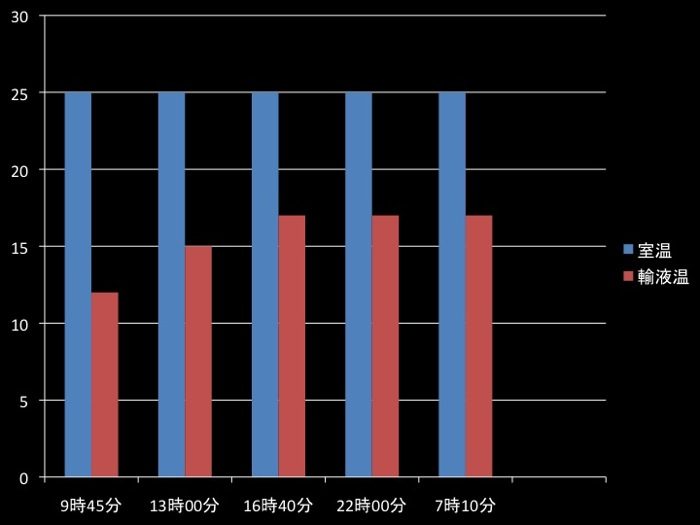

消防署受付室の室温を通常設定より高めの25℃に設定し、そこに輸液バックを入れた特定行為用バックを置き(図2)、約21時間輸液の温度変化を見てみたが、輸液温度の上昇は17℃で頭打ちとなった(図3)。さきほどの計算式で算出すると17℃の輸液を投与すると理論上は0.4℃の体温低下をきたしてしまう。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図2

室温を25℃に設定し、そこに輸液バックを入れた

図3

輸液温度の上昇は17℃で頭打ちとなった

(2)出動時に救急車のエアコン温風吹き出し口に輸液バックを置き加温する

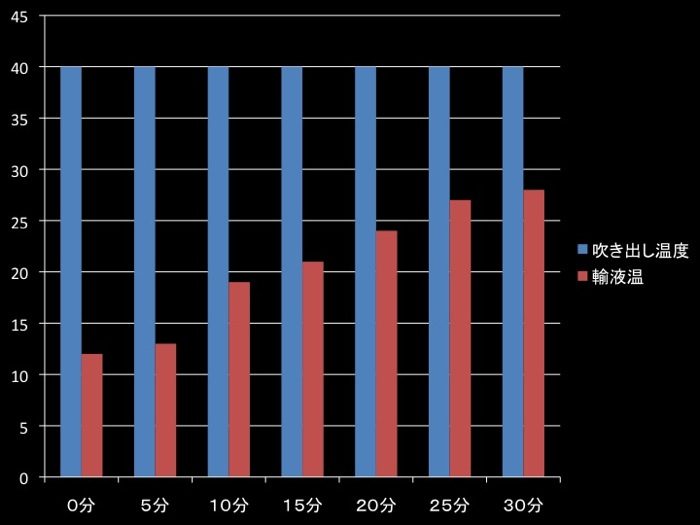

救急車内のエアコンの温風吹き出し口から出る温風は40℃、ここに12℃の輸液バッグを置き(図4)温度の変化をみた。すると、5分で13℃ 10分で21℃ 15分後で24℃ 20分後で27℃と時間経過に比例して輸液温度が上昇することが分かった(図5)。先述の計算式を用いて算出すると、27℃の輸液では理論上の体温低下は0.2℃となり不対策のものに比べ改善がみられた。

しかしながら、覚知から現場到着までの平均所要時間7分の我が消防局では、輸液の加温に時間がかかりすぎることから、この対策は十分なものとはいえない。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図4

救急車のエアコン温風吹き出し口に輸液バックを置き加温する

図5

時間経過に比例して輸液温度が上昇することが分かったが輸液の加温に時間がかかりすぎる

(3)比較的安価で購入できる保温弁当箱(内容量1700ml)の活用

これは60℃まで加温した輸液バックを保温性に優れた保温弁当箱(図6)内に入れ保管する方法である。

まず輸液バックを65℃のお湯(署の消毒庫内にある温水器から出るお湯)で湯煎し45℃まで加温する(図7)。次に弁当箱に付属した汁容器に65℃のお湯を入れ(図8)、この汁容器の上に湯煎した輸液バックを2本入れ(図9)蓋を閉め(図10)、さらに弁当箱の外周に保温シートを巻きつけ(図11)、ニット帽をかぶせ(図12)、保温機能を持つバッグに入れ(図13)救急車内で保管する(図14)というものである。

この方法を実施するにあたって器材の購入費用を抑えるため、弁当箱以外の付属品は100円均一ショップで購入したものを使用した。

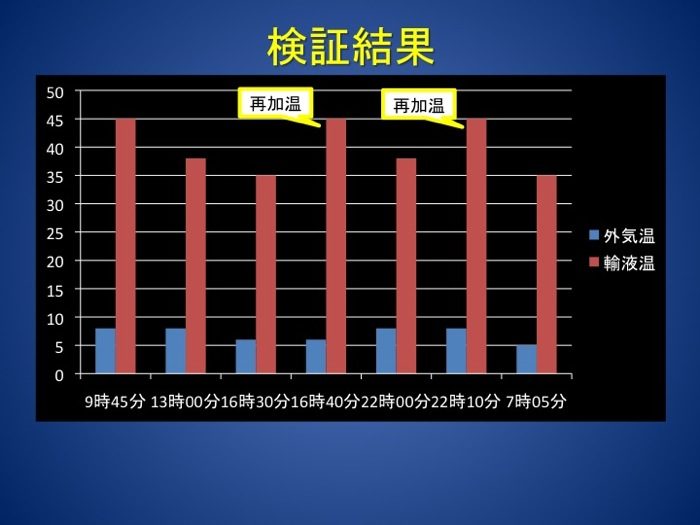

この第三案で検証を繰り返したところ、1回の加温では24時間の保温力を得られないことが判明したので、9時00分(始業点検時)の加温に加えて、16時30分(午後の無線テスト時)、22時00分(拘束時間の終了時)の2回、輸液バックを約45℃に再加温する方法を行ったところ、理論上では輸液による体温低下をきたすおそれのない平均38.2℃の輸液温度(図15)で保管できるようになり、「冷たい輸液による体温低下」という課題を解消することができた。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図6

用いた保温弁当箱。

図7

輸液バックを65℃のお湯(署の消毒庫内にある温水器から出るお湯)で湯煎し45℃まで加温する

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図8

次に弁当箱に付属した汁容器に65℃のお湯を入れる

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図9

この汁容器の上に湯煎した輸液バックを2本入れる

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図10

蓋を閉める

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図11

弁当箱の外周に保温シートを巻きつける

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図12

ニット帽をかぶせる

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図13

保温機能を持つバッグに入れる

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

図14

救急車内で保管する

図15

3回の加熱によって平均38.2℃の輸液温度を得ることができる

考察

3つの方法を試したところ、湯を入れた保温弁当箱で輸液バックを保管することが適当と判断した。しかし1回の加温では保温力が得られないため、3度の加温が必要であることも判明した。他の2方法に比べて手間はかかるものの、患者の低体温を防ぐ目的においては許容できる手間と考える。

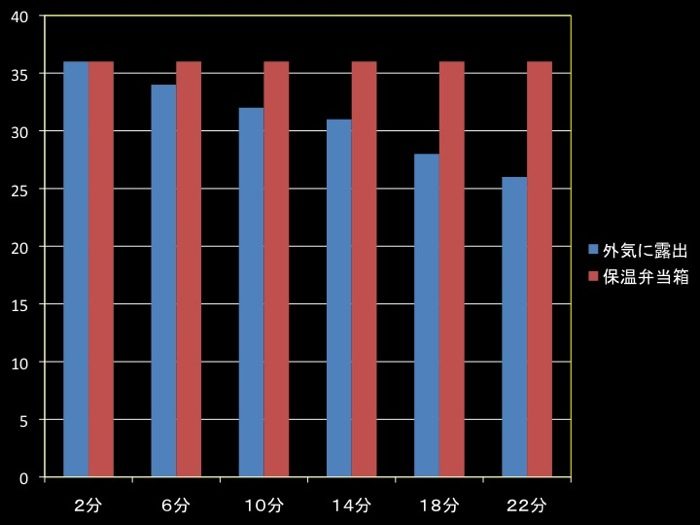

また、この保温弁当箱を使った保管法は、輸液バッグの保温を維持しながら救急車の外へ持ち出せるため、通常の救急事案だけでなくCSM(瓦礫の下の医療)等の、寒冷環境化の災害現場(図16)で長時間の医療活動を行う際に有効性を発揮することも期待できる。

今回、処置拡大により新たに課題となった「輸液による体温低下」について、様々な検証を行い、その結果、保温庫配備までの代用品としての保温弁当箱の救急現場や災害現場での有用性を見出すことができた。こうした取り組みの中で我々は、処置の高度化、予算の制約等、様々な課題を抱えた現在の救急業務を円滑に進め、かつレベルの向上を図っていくためには、このようなアイデアと工夫も時には必要であるということを改めて再認識させられた。

図16

外気に露出した場合と保温弁当箱に保管した場合の輸液の温度変化。

測定日 平成28年11月23日 室温設定0℃の冷凍庫内で測定

結論

1)輸液バックの加温・保温法として3種類の方法を検討した。

2)保温弁当箱を用いた加温・保温方法が最も優れていた

3)保温弁当箱を用いることは保温庫配備までの代用ばかりではなく災害現場での有用である。

引用文献

1)塩崎忠彦:救急処置トラブルシューティング. 救急医学 2006;30: 357‐360

コメント