今さら聞けない資機材の使い方 94

非常用エレベーター

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 下仁井田消防署南牧分署 清水友彰)

清水 友彰 (しみず ともあき)

所属 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 下仁田消防署 南牧分署

出身 群馬県伊勢崎市

消防士拝命 平成21年4月1日

救命士合格 平成28年3月29日

趣味 卓球、読書

目次 [隠す]

1 はじめに

皆さん、こんにちは。いまさら聞けない資機材の使い方シリーズ第95回を担当させていただきます富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部の清水友彰です。よろしくお願い致します。

当本部は、群馬県南西部に位置する富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町の4市町村で構成され、管轄内には上毛三山の1つである妙義山をはじめとした山々が広がり、登山シーズンになると多くの登山客が訪れます。(写真1)

写真1

妙義山(画像提供 富岡市)

また、富岡市には平成26年6月25日に世界遺産登録された富岡製糸場があり、令和2年10月3日には国宝「西置繭所」もグランドオープンし、益々魅力が高まっております。富岡製糸場周辺には情緒溢れる商店街があり、特産品も販売されていますので、お越しになった際は、ぜひ立ち寄ってみてください。(写真2)

写真2

富岡製糸場(画像提供 富岡市)

さて、前置きが少し長くなりましたが本来の内容に移りたいと思います。今回の内容は、高層建築物に設置されている非常用エレベーターについてです。

2 設置基準

まずは、どのような建築物に設置が必要なのかを書いていこうと思います。

(1) 設置される建築物

設置基準はとてもシンプルで「高さ31mを超える建築物」だけです。しかし、設置を要しないものとして次のような場合があるので注意してください。

ア 高さ31mを超える部分が機械室、階段室等で人がいない用途のとき。

イ 高さ31mを超える部分の床面積の合計が500m2以下のとき。

ウ 主要構造部が耐火構造であり、高さ31mを超える部分の階数が4以下の建築物でその部分の床面積が100㎡以内ごとに防火区画されているとき。

エ 主要構造部が不燃材料で造られ、火災発生のおそれが少ないとき。

たくさん書かれるとよくわからない感じがしますが、要は高い部分に人がいないとか狭い等で危険性が低いと考えられるときは設置を要しないとざっくりと覚えておきましょう。

(2) 設置される数

設置される非常用エレベーターの数は、高さ31mを超える部分の1番大きい階の床面積によって決まります。ちなみに、2基以上設置されるときは消火や避難がしやすいように有効な間隔をとるようになっています。(表1)

表1

非常用エレベーターの設置数

3 各部名称について

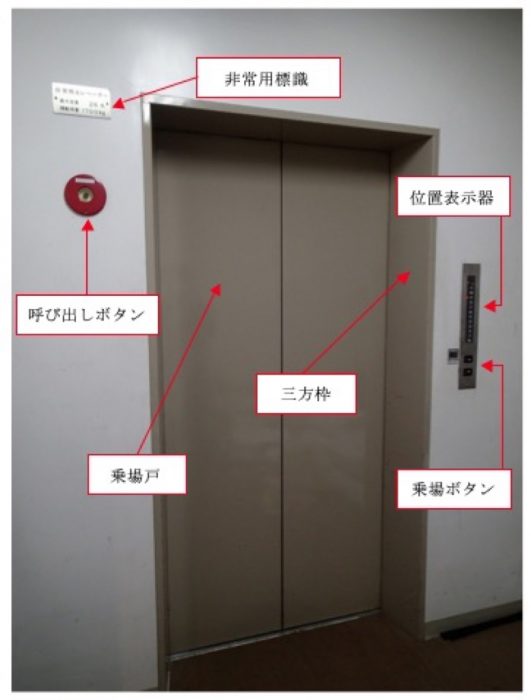

非常用エレベーターの各部名称は次のとおりです。(写真3、写真4、写真5)

写真3

非常用エレベーター外側の名称

写真4

非常用エレベーターかご内運転操作盤の名称

写真5

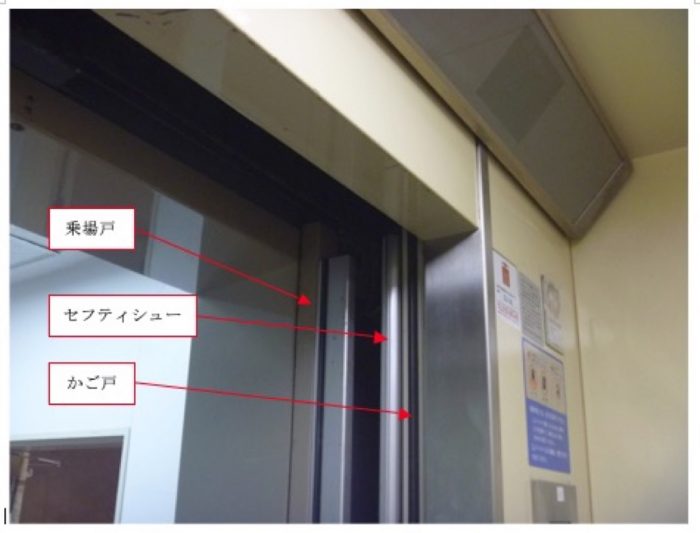

戸部分の名称

4 非常用エレベーターとそれ以外のエレベーターの違い

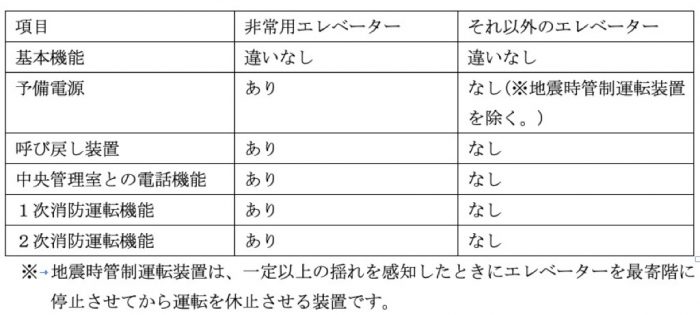

非常用とそれ以外のエレベーターの構造自体には大きな違いはありません。非常用エレベーターの方が耐火構造で昇降路を囲う等で火災に対して強くはなっていますが、平常時は非常用エレベーターも皆さんがいつも使用している単なるエレベーターと同じです。機能として違いが出るのは有事の際であり、災害が起きてもきちんと稼動ができるように機能が付加されているイメージです。違いを表にまとめてみました。(表2)

表2

非常用エレベーターとそれ以外のエレベーターの違い

5 使用方法

次に使用方法について書いていきたいと思います。先ほど、非常用エレベーターとそれ以外のエレベーターの「違い」について記載しましたが、その「違い」を知ることが使用方法の理解につながると思いますので、そこについて説明していきたいと思います。高層建築物のない地域では使い慣れないものですが、使用方法自体は非常に簡単です。

(1) 最初に

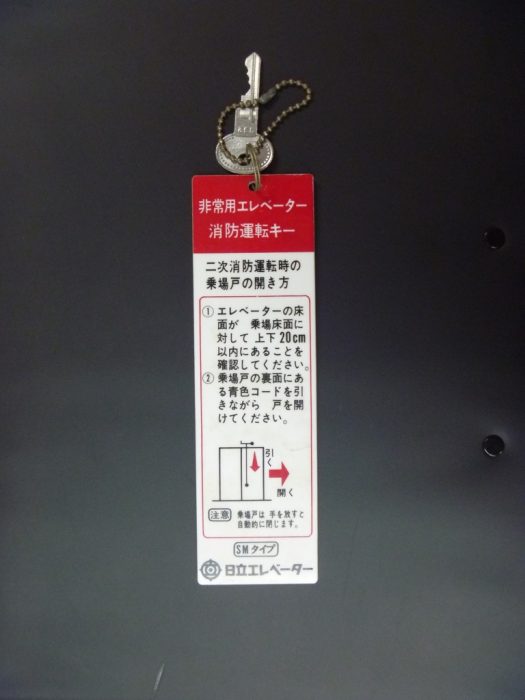

非常用エレベーターを使用するときは、消防運転用キー(消防運転のスイッチを入切する鍵)が必要になるので関係者等から受け取るか消防署にある場合は持参することを忘れないようにしてください。(写真6)

写真6

消防運転用キー

(2) 避難階への呼び戻し

呼び戻し装置は、避難階とその直上・直下階の乗降ロビー、中央管理室に設置されています。その装置を作動させることで非常用エレベーターのかごを呼び戻すことができます。(写真7、写真8)

写真7

呼び戻しスイッチの操作

写真8

呼び戻しボタンの操作

(3) 1次消防運転

かごが到着したら、かご内運転操作盤にある1次消防運転スイッチに消防運転用キーを挿入し、スイッチを「入」にします。(写真9)

写真9

1次消防運転に切り替えている様子

この状態になると消防運転なので他の階での呼び出しに応じなくなり、消防隊が単独で非常用エレベーターを使用できるようになります。目的階に向かうには、かごが走行を始めるまで階床ボタンを押し続けます。(写真10、写真11)

写真10

消防運転に切り替わった様子(非常運転表示灯の点灯)

写真11

1次消防運転時の操作方法

消防運転に切り替えた後は、積載荷重の警報、セフティシュー(戸が閉まるときに挟まれると再び戸が開く安全装置)が無効になるので載せすぎ、挟まれには注意してください。

かご内に「消防運転方法」が掲示されている非常用エレベーターは目的階に到着しても自動で戸が開かないため、開ボタンを操作して戸を開けてください。(2次消防運転でも同じです。)

乗場戸は、自閉するので消防隊の全員がかご外に出ると次に乗れなくなってしまいます。そのため、隊員を1名残したり、誰も残せない状況であればドアストッパー等で自閉するのを防いでください。

(4) 2次消防運転

2次消防運転は、1次消防運転にも関わらず運転ができないときに使用します。例えば、非常用エレベーターの戸が閉まらなかったときです。1次消防運転スイッチを「入」にしたまま、消防運転用キーを抜いて、今度は2次消防運転スイッチを「入」にします。2次消防運転スイッチは、スプリングバック式(手を離すと「切」に戻る仕組み)のため、消防運転用キーから手を離すことなく、かごが走行を始めるまで階床ボタンを押し続けます。(写真12)

写真12

2次消防運転時の操作方法

動き始めたら、両方の手を離しても大丈夫です。

2次消防運転は戸が閉まらない状態でも運転できるため、出入口付近には近づかない等の工夫をして身体が巻き込まれないように安全管理を実施してください。

かご戸を開いたまま走行すると目的階で乗場戸が開かないことがあるため、そのときはロックを外して手動で乗場戸を開けてください。ロックの解除方法は、製造会社によって異なるため、その方法について事前に知っておくことも重要かと思います。写真6のように消防運転用キーに解除方法がついているものもあるようです。

ここまでの操作で問題がなければ、目的階に到着できます。次は到着後に活動の拠点となる乗降ロビーについて書いていきます。

(5) 乗降ロビーの構造について

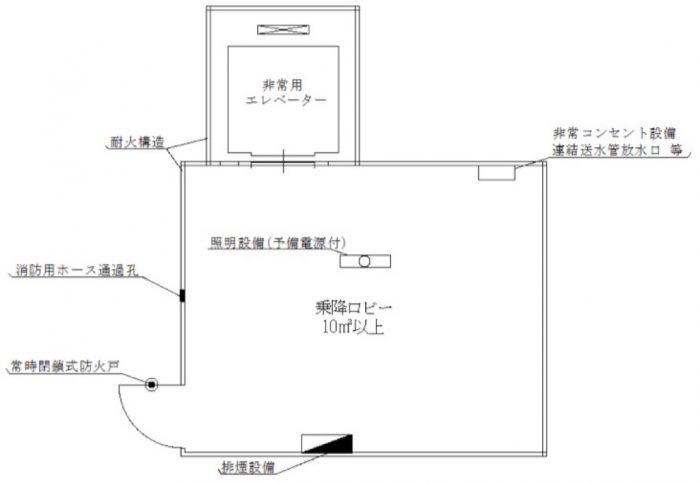

非常用エレベーターが設置されている乗降ロビーの構造は、消防隊の活動を容易にするために防火設備等の設置が定められており、連結送水管、非常コンセント設備等も設置できる構造となっているため、各設備が乗降ロビーに集まっています。条文を並べてもわかりにくいため、図で例をあげてみました。(図1)(写真13、写真14、写真15、写真16)

図1

乗降ロビー 例

写真13

連結送水管の放水口

写真14

連結送水管の放水口等と非常コンセント設備

写真15

ホース通過孔(乗降ロビー内側)

写真16

ホース通過孔(乗降ロビー外側)

6 まとめ

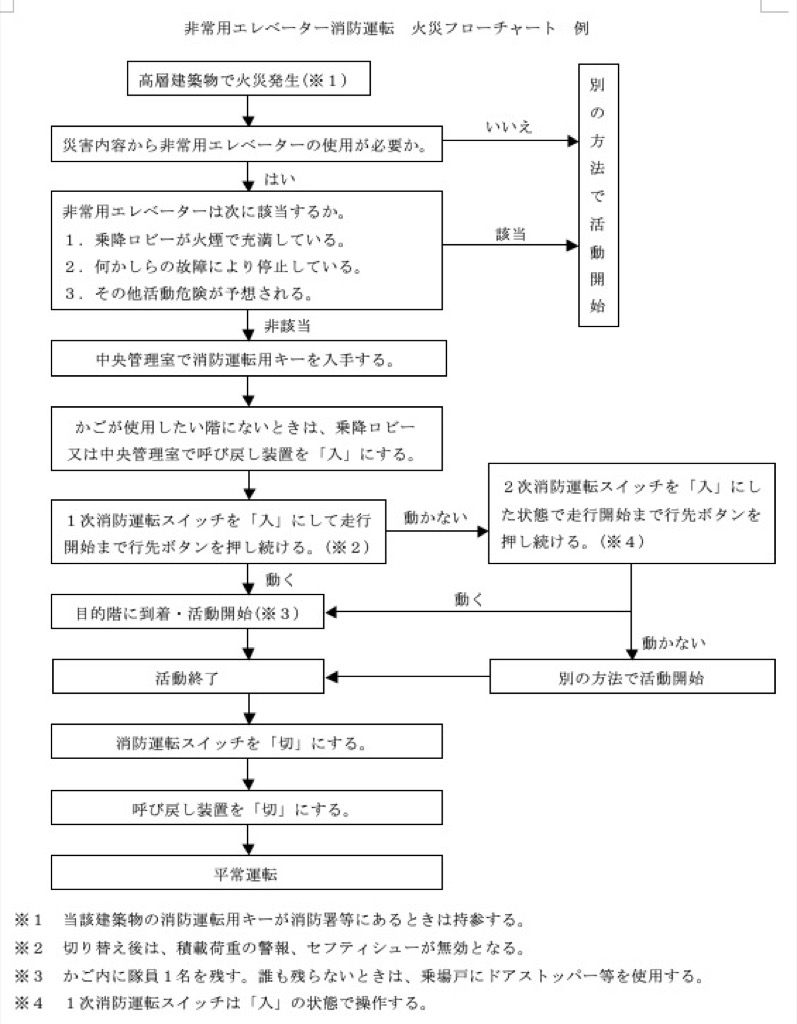

ここまでいろいろと書いてきましたが字面だけだと全体像がわかりにくいと思ったのでフローチャートにまとめてみました。(図2)

図2

非常用エレベーター消防運転 火災フローチャート 例

7 おわりに

今回書かせていただいた非常用エレベーターは、各消防本部でも使用頻度は高くないかと思います。しかし、実際に災害でこれを使用して活動するときは、多くの人命危険がある可能性が高いでしょう。そういったものだからこそ日頃のシミュレーション、事前の研修が大事になると思います。今回の内容がそのきっかけとなり、実災害でのよりよい活動の一助になれば幸いです。末筆ではございますが、原稿の作成に伴いご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

コメント