月刊消防 2024/06/01, vol 46(6), 通巻540, p33-8

「救助の基本+α」

テーマ「山岳救助隊の取組みについて」

目次 [隠す]

1.はじめに

京都中部広域消防組合(以下「消防組合」という。)の小中貴之と申します。この度、「救助の基本+a」掲載の機会をいただき、ありがとうございます。

消防組合には、京都府下で唯一、山岳救助隊が配置されていることから、当隊の取組みについて執筆させていただきました。

私自身のこれまでの経験から、山岳地における遭難や事故等の山岳救助事案においては、いかに効率良く早く要救助者まで辿り着けるかが、山岳救助における重要なポイントであると考えています。そこで、今回は、山岳踏破に欠かすことのできない山岳地図を読み取る「読図」を中心に紹介させていただき、読者の皆様の今後の活動に少しでも参考にしていただければと思います。

2.京都中部広域消防組合の紹介

京都府のほぼ中央に位置し、亀岡市を中核として、南丹市及び京丹波町の2市1町で構成され、地勢は、大阪湾に流れる桂川(淀川水系)と日本海に流れる由良川の分水界にあたる丹波高原の一帯からなり、管内面積は、京都府の総面積4,612.20㎢の約4分の1を占める1,144.29㎢を有しています。主要交通としては、JR山陰本線、国道9号線及び京都縦貫自動車道が圏域の南西部を縦に貫いています。

また、北東部に標高700mを超える山岳が連なるほか、南部には亀岡盆地があり、登山初級者向けの山が多く、府内外から多くの方が登山やハイキングに訪れています。

消防概況は、1本部2署1分署4出張所で構成され、職員182名を配置、消防ポンプ自動車、救助工作車Ⅲ型、35m級先端屈折はしご付消防自動車等44台を備え、圏域住民の安全、安心の確保に努めています(図1)。

3.山岳救助隊について

山岳救助事案や捜索事案の初動は、所轄の救助隊や消防隊が出動しますが、当消防組合に隣接する福井県と滋賀県の境界付近の原生林等での、所轄の部隊では対応が困難な事案に出動する専門の部隊として、平成19年7月に山岳救助隊が発足し、これまでに、11件の事案に出動しました。救助内容としては、道迷いによる捜索が多くを占め、2日間にわたる捜索を実施した事案もありました。

山岳救助隊員は、国立登山研修所における山岳遭難救助研修会や消防大学校専科教育の修了者、また、救急救命士の有資格者を含めた職員で構成されており、15名を基本として、現在、13名の職員が指名されています。普段は、消防隊、救助隊及び救急隊として各所属において勤務していますが、山岳救助事案が発生した際に、必要に応じて、山岳救助隊が編成され、集結した後に出動する体制を取っています。

4.山岳救助隊の取組みについて

(1)月例訓練

山岳救助隊の訓練は、月に1回実施しており、ロープ救助技術マニュアルに基づき、斜面の引き上げ救助や中州救助をはじめとするロープ救助の基本訓練や、活動が長時間になり日没を迎えることも想定されることから、夜間訓練も実施しています(写真1、2)。

また、読図を主体とした踏破訓練、沢筋における救助事案にも対応できるよう、渓流登行訓練のほか、積雪地帯での雪を活用した支点の作成や保温及び搬送訓練も実施し、山岳救助隊員全員が統一された知識と技術の習得に努めています(写真3)。

(2)署所合同訓練

山岳救助隊は、若手職員の読図能力及び捜索技術の向上並びに踏破力を向上させることを目的に、山岳救助隊員以外の職員との合同訓練を年に2回実施しています。

訓練内容は、要救助者のいるポイントの座標位置まで読図を行いながら踏破し、ヘイリングサーチによる捜索を行うもので、要救助者発見後は、スケッドストレッチャーを活用した搬送訓練を実施しています(写真4)。

(3)他機関合同訓練

当消防組合は、管内四方を山で囲まれ、隣接地域における他消防本部との連携活動が想定されることから、保有資機材や救出方法等の情報を共有して連携の強化を図ること及び現場活動時に安全確実な救出が実施できるよう山岳救助技術の向上を図ることを目的として、隣接する消防本部との合同訓練を実施しています(写真5)。

また、京都市消防局や京都府警察本部の航空隊との合同訓練も実施し、要救助者の捜索やピックアップを行うなど、ヘリコプターの機動性を生かした活動ができるよう連携を図っています(写真6)。

5.読図について

近年では、登山ブームや健康志向の高まりから、登山やトレッキングをされる方が増加傾向にあるなか、その殆どがスマートフォンを所持され、地図アプリを活用したGPSの位置情報により、自らの現在地の特定は比較的容易なものであると思われます。しかし、山岳救助隊は、要救助者の現在地の特定ができても、地図を正確に読み取れなければ、最善の救出プランを立てることができません。要救助者まで効率良く、且つ、早く到着し、安全で迅速な救助ができるための読図の技術について、一部ではありますが紹介させていただきます。

(1)読図とは

「読図」とは、読んで字のごとく、図を読み取ることで、辞書では、地図や図面などを見て、その内容を理解することとなっています。地形図や登山用図には、住宅地図に記されている鉄塔や等高線に加え、平野部での災害対応時に、あまり気にすることのない標高や送電線などが記されていることから、山の起伏や目標物を読み取ることができます。特に、等高線からは、尾根や谷を読み取ることができ、慣れてくると、その山を立体的にイメージすることができるようになります。

(2)読図の基礎

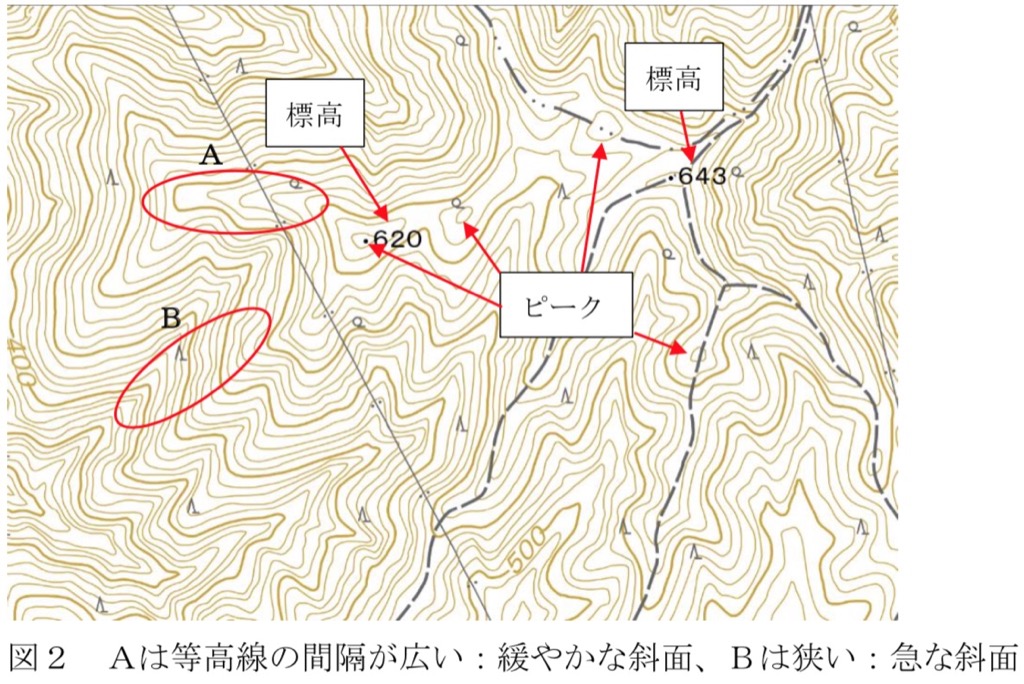

ア標高

日本では、東京湾における1873年から1879年までの平均海面を0mの基準面として、その基準面からの海抜高度を標高と呼び、山頂や標高点には数字が表示されています(図2)。

イ等高線

1:25,000地形図では、10m間隔で主曲線と呼ばれる等高線が描かれ、5本おきに太めの計曲線と呼ばれる等高線が描かれています。基本的に等高線の間隔が広いところは、緩やかな斜面で、間隔が狭いところは、急斜面となりますが、等高線の間隔が広いところでも、10m未満の高低差が隠れていることがあるので、注意が必要です。また、等高線が狭い範囲で閉じた曲線になっているところが、ピークと呼ばれる場所で、周囲に比べて高いことから、ピークに到達したことが把握しやすく、目標にされることが多い場所となっています(図2)。

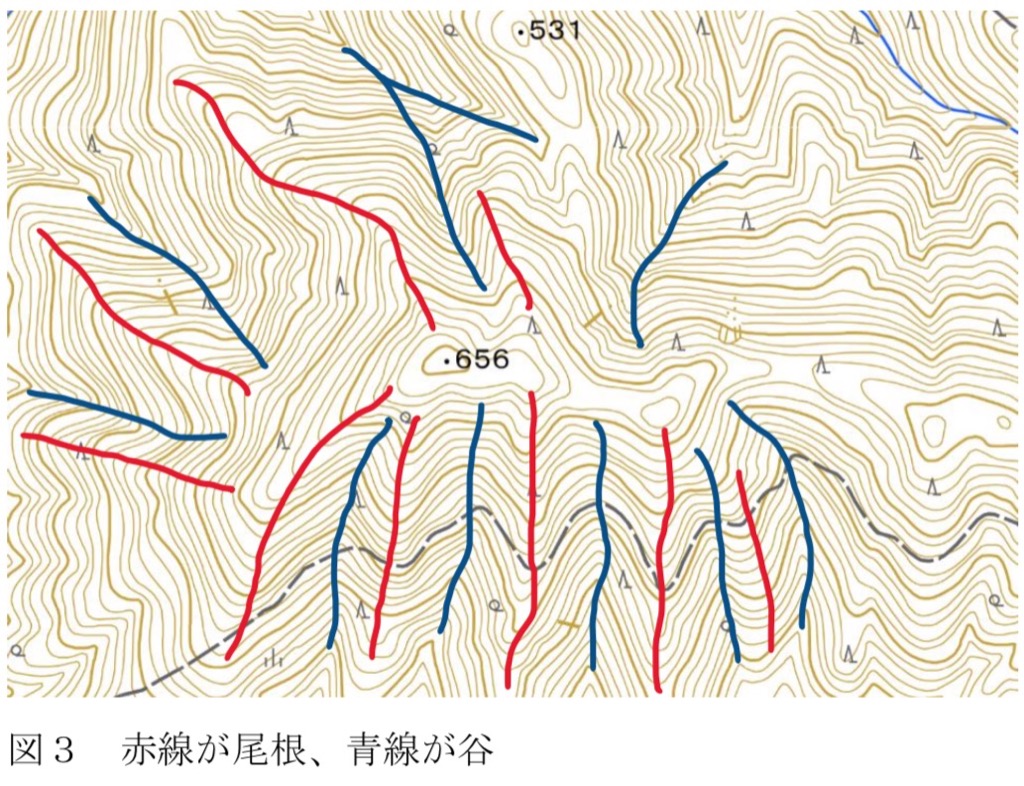

ウ尾根と谷

尾根は、周囲より出っ張った部分が連なっているところで、標高の高い場所から低い場所へ向かって凸型の等高線で示されています。また、谷は、低い場所が連なったところで、標高の低い方から高い方へ向かって凸型の等高線で示されています。地図上で色分けをして線を引いておくと尾根と谷を一目で把握することができます(図3)。

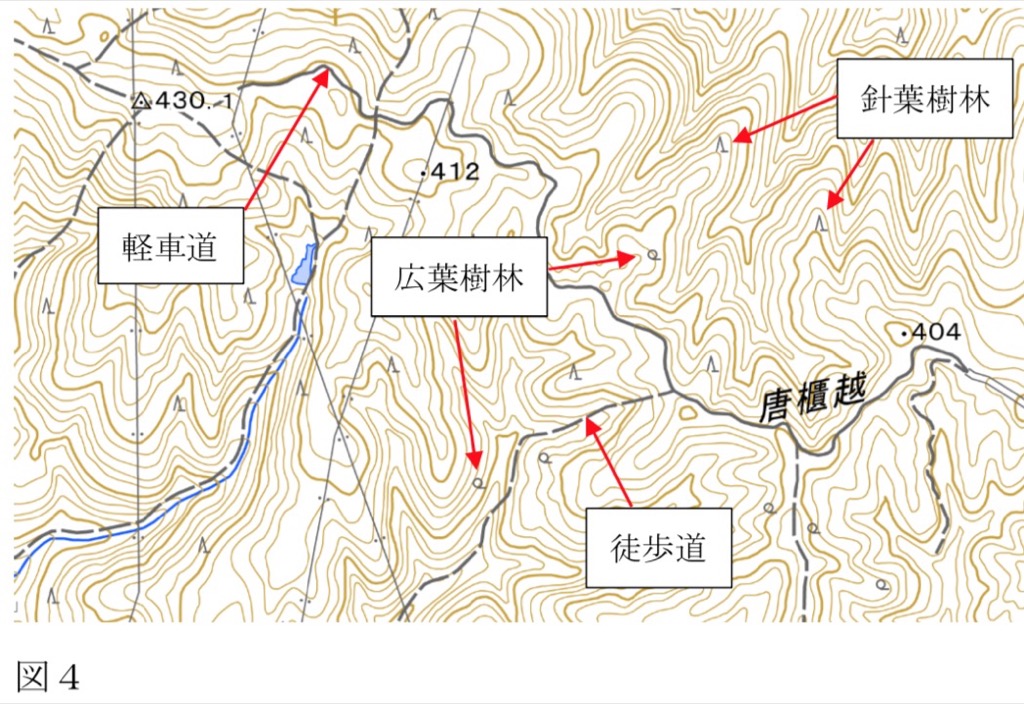

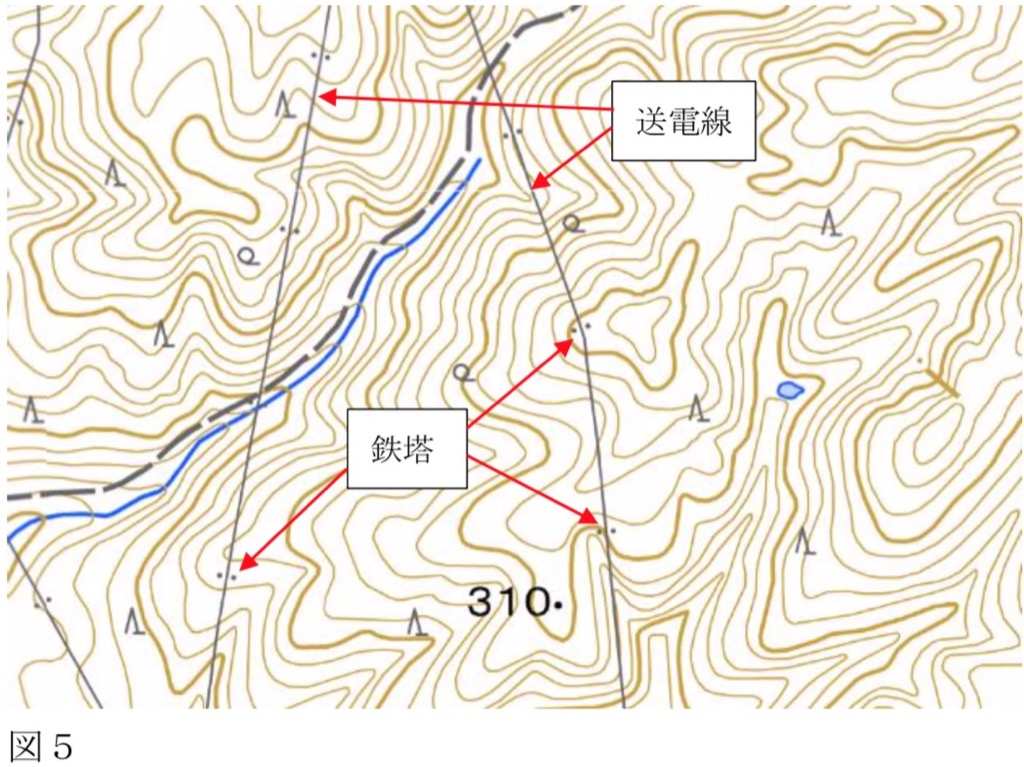

エ徒歩道と軽車道

登山用地図の徒歩道(幅員1.5m未満の道)は破線で、軽車道(幅員1.5m以上3m未満)は実線で示されています。整備された登山道は、比較的正確に示されていますが、整備されていない登山道については、実際のルートから外れていることや、示されていない場合があるため、破線や実線を鵜呑みにするのは危険です。また、針葉樹林や広葉樹林、送電線や鉄塔といった地図記号も把握しておくことで、ルート目標や現在地を把握する際に役に立ちます(図4、5)。

(3)読図と救出プラン

要救助者の位置を特定する方法の一つに、119番受信時の発信地表示システムがあります。しかし、山岳地からの携帯電話による通報では、当該携帯電話の基地局の数やその距離によって正確な位置把握が困難な場合があり、誤差が生じてしまうケースがあるため、119番通報が通じた際に、要救助者の位置の緯度及び経度を聞き取り、その場所を把握する必要があります。

緯度、経度が判明すれば、要救助者の位置を地図に明示して、進入ルートと救出ルートを計画します。その際、活動部隊と隊員数、また、日没までの時間と天候等も考えることが重要になってきます。

要救助者の位置までの進入ルートを選定する場合、要救助者の近くまでできる限り車両で進入でき、最短距離で向かうルートを計画してしまいがちとなります。しかし、距離は最短であっても、高低差が大きい場合は、踏破に時間を要してしまうため、踏破距離が長くても高低差が小さいルートを選定することで、時間短縮を図れる可能性が高くなります(図6)。

進入ルートが決定すれば、急斜面のような危険なポイントを隊員間で共有するとともに、図7のようなポイントで、徒歩道がはっきりせず、進むべき尾根の把握が難しく、迷いそうなポイントについては、隊の現在地とルートの確認を徹底するよう周知します。

進入時には、要救助者の早期救出と、医療機関への搬送を常に考え、要救助者接触までのルート上にヘリコプターによるピックアップポイントとなる空間の検索を平行して行うことが重要であると考えます。

ヘリコプターと地上隊が連携する場合は、位置情報等を正確に共有するため、双方が同じ地図を活用することも有効であると考えます。

山岳地での捜索の際には、個人が所有するスマートフォンの地図アプリを活用して、ログを記録しておくことにより、捜索した範囲が明確になり、長時間の活動による隊員の交代時に情報を引き継ぐことで、効率良く活動が継続できるようにしています。

6.終わりに

今回、当消防組合の山岳救助隊と読図を紹介させていただくという貴重な機会を与えていただき、ありがとうございました。

当消防組合の山岳救助隊では、今後も月例訓練において、知識と技術の向上を図るとともに、署所合同訓練で所轄職員の育成を図ってまいります。また、隣接消防本部との合同訓練を重ね、消防本部の管轄を越えた広域的な事案に対しても迅速で的確な対応ができるよう協力体制を築いてまいります。

読図については、山岳救助活動に欠かせないものであり、地図を見誤ると救助活動に支障をきたす恐れもあると認識しています。今回、紹介させていただいた内容は、ごく僅かで一部ではありますが、今後の山岳救助事案対応時に少しでも参考にしていただけたら幸いです。

山岳救助要請をされた方がまた、楽しんで登山ができるよう安全、確実、迅速な救助活動を遂行するために、山岳救助隊のレベルアップに努めてまいります。

小中貴之(こなかたかゆき)

■所属

京都中部広域消防組合亀岡消防署警防課

兼山岳救助隊

■出身地

京都府南丹市

■消防士拝命

平成14年4月1日

■趣味

サーフィン、釣り

コメント