中級編2 心筋梗塞

心筋梗塞の場所を特定しましょう。

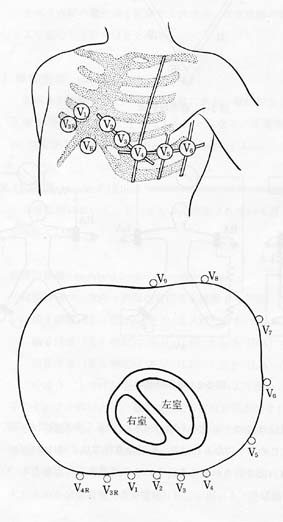

中級編1では胸部誘導の電極の位置を覚えました。これで水平面の場所が分かりました。

垂直面の場所を確かめるためには、肢誘導を見ます。

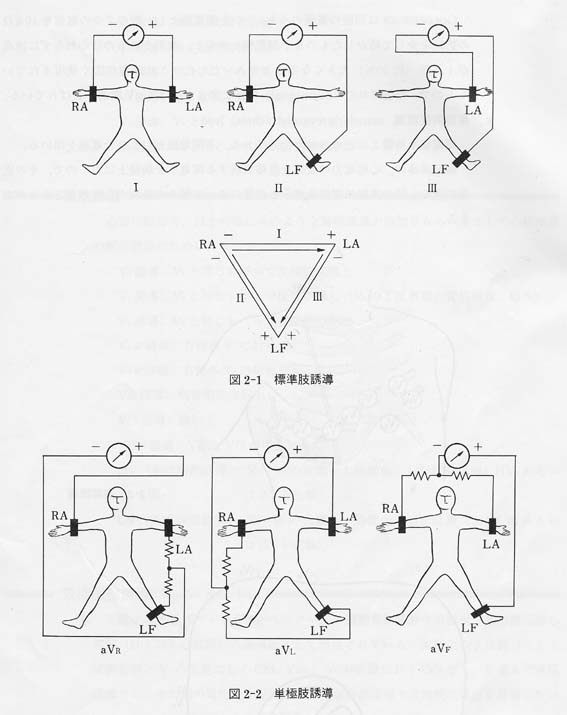

I 誘導は右から左の、II誘導はそれと60度交差した、III誘導はII誘導と60度交差した場所を示します。三つをつなげると三角となります(アイントーベンの三角)。簡単には

I:左手

II:左足

III:右足(ちょっと違うけど方法の覚え方として)

と覚えてください。

そうすると、心臓の下の方が変なときには、足側の心電図、つまりIIとIIIに変な波が出ます。

また、標準誘導を補うために単極肢誘導もあります。これは、aVr はR(つまり右手)aVL はL(左手)aVFはF(Footで足のこと)を示します。

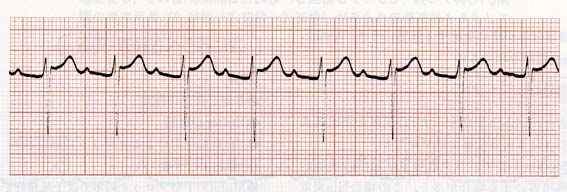

そこで、これはどこの梗塞でしょうか。

異常Q波(QRSで初めが下に大きく落ち込んでいる波)は

II, III, aVFに見られます。

これはすべて足に関係する電極です。

つまり、梗塞部位は足の方、下壁梗塞となります。

Q波があって、冠性Tもみられますが、ST-Tの上昇は消えています。発症から1週間程度たった梗塞であることが推測されます(page4参照)

↑この場合には、ST-Tの上昇がI, V1-V6まで見られます。足にはなく心臓の前面を被う広い範囲の心筋梗塞であることが分かります(前壁梗塞)。前壁梗塞の場合には心室中隔に穴が空いて突然死する可能性があります)

まとめ

変な波と電極の位置を見比べることにより心筋梗塞の場所が分かります。

<手技目次へもどる ネット注文工場対応1日50客!少量高品質仕上げの宅配クリーニング【キレイねっとライン】

![]() 国内格安航空券を一括比較!

国内格安航空券を一括比較!

![]()

コメント