近代消防 2024/07/11 (2024/08月号)p58-62

今さら聞けない資機材の使い方

I-gel

目次

1.はじめに

今回「今さら聞けない資機材の使い方」を執筆させていただくことにとなりました、愛知県知多市消防本部の榎本敬介です。

私が勤務する知多市は、愛知県の知多半島の北西に位置し、人口は約8万3,000人、沿岸部には発電所や製油所など臨海工業地帯があり、内陸部ではペコロス・フキなど農業も盛んな都市として発展をしてきました。また、佐布里池の梅林や海水浴場の新舞子マリンパークなどの観光資産、県内最古級の岡田簡易郵便局をはじめとする文化財も多く存在するまちです。

令和5年の救急出動件数は3,655件で過去最多を記録し、救急出動件数は年々増加傾向にあります。

さて、今回紹介する資器材は「i-gel」です。「i-gel」の構造や使用方法の紹介に加え、運用救急救命士へのアンケート調査に基づく現場での使用感なども紹介いたします。

2「i-gel」とは

皆さんは「i-gel」をご存じでしょうか?

「i-gel」とは、呼吸機能停止または心臓機能停止の傷病者に対して、医師の具体的指示下において行う特定行為に用いる声門上気道デバイスの一種です。声門上気道デバイスとは、換気孔が声門の手前に開口するタイプの器具の総称で、喉頭周囲にカフを当て気管へ空気を流入するタイプ(代表的なものはラリンゲアルマスク)と、食道と咽頭をカフで閉鎖し、食道から胃への空気の流入を遮断して気管へ送気するタイプ(代表的なものはラリンゲアルチューブ(以下LTと言う。))があります。「i-gel」は前者となります。

知多市消防本部では平成30年から「i-gel」を導入し、LTと併用しています。(写真1)

001

I-gel

3構造と特徴

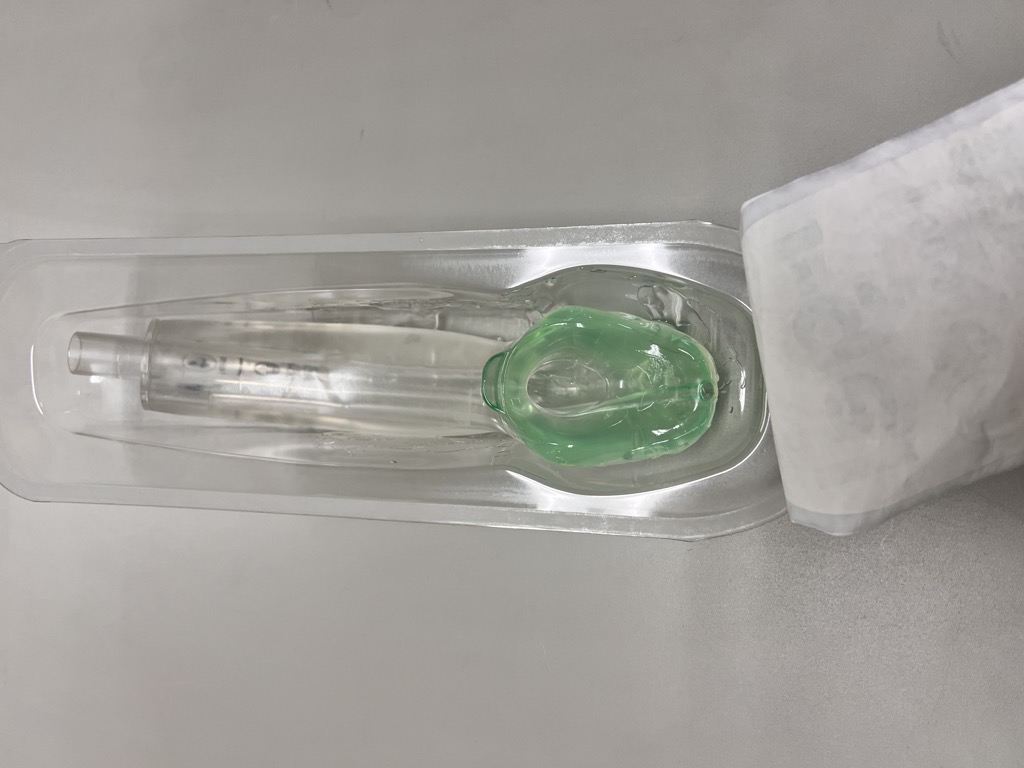

「i-gel」の各部の名称は写真2の通りです。

形状はラリンゲアルマスクに似ていますが、喉頭周囲を覆うカフ部分は非膨張性カフになっており、従来の声門上気道デバイスのようなカフに空気を挿入する操作は必要なく、準備から挿入完了までをより迅速に行うことができます。これこそが「i-gel」の最大のメリットだと言えます。

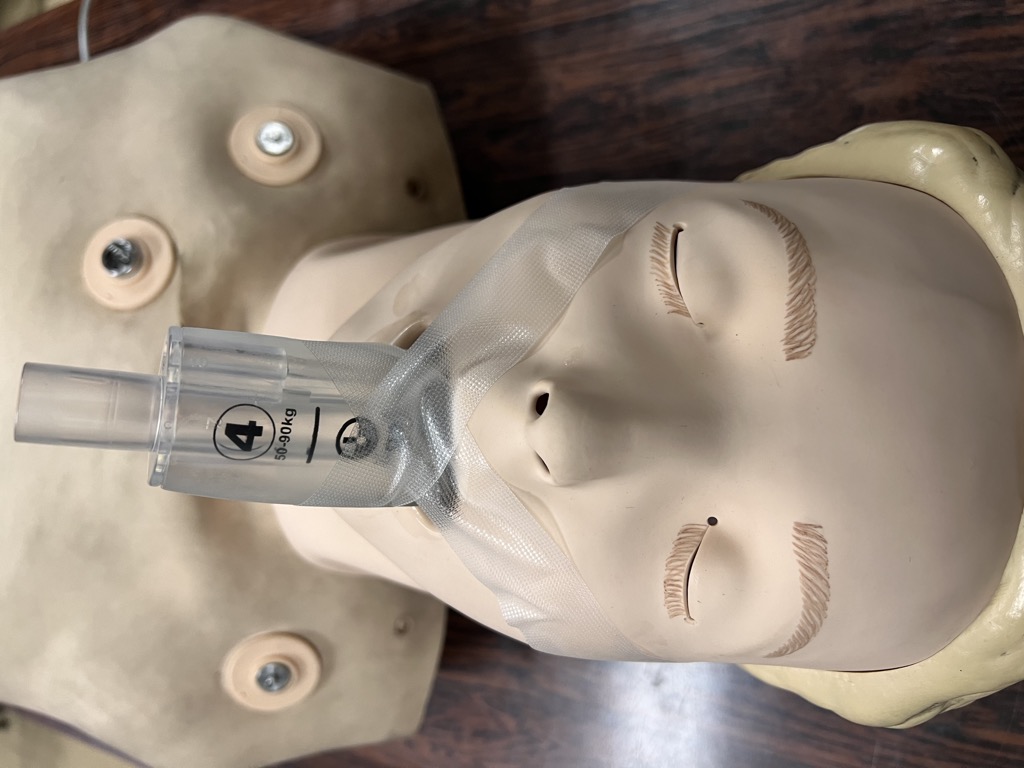

カフの形状は喉頭にピッタリとフィットするように設計されています。(写真3、写真4)

サイズは新生児用から成人用まで7種類あります。

002

「i-gel」の各部の名称

003

I-gel挿入の様子。カフ部分は下咽頭を通過して

004

喉頭を塞ぐ

4使用方法

(1) 準備

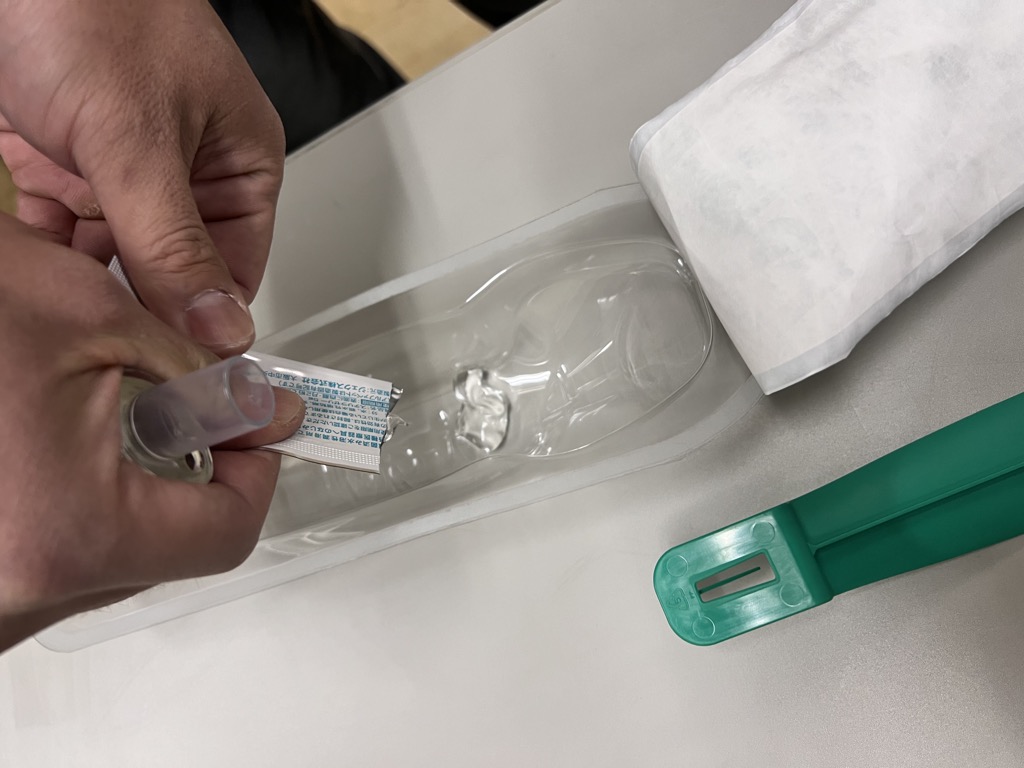

1)パッケージを開封し、保護ケースより取り外す。(写真5)

2) 水溶性ゼリーをパッケージ内側に出す。(写真6)

3) カフの背面(写真7)、両側面(写真8)、前面(写真9)に塗布する。

4) ゼリー塗布後はパッケージ内に戻し保管する。(写真10)

(2) 挿入

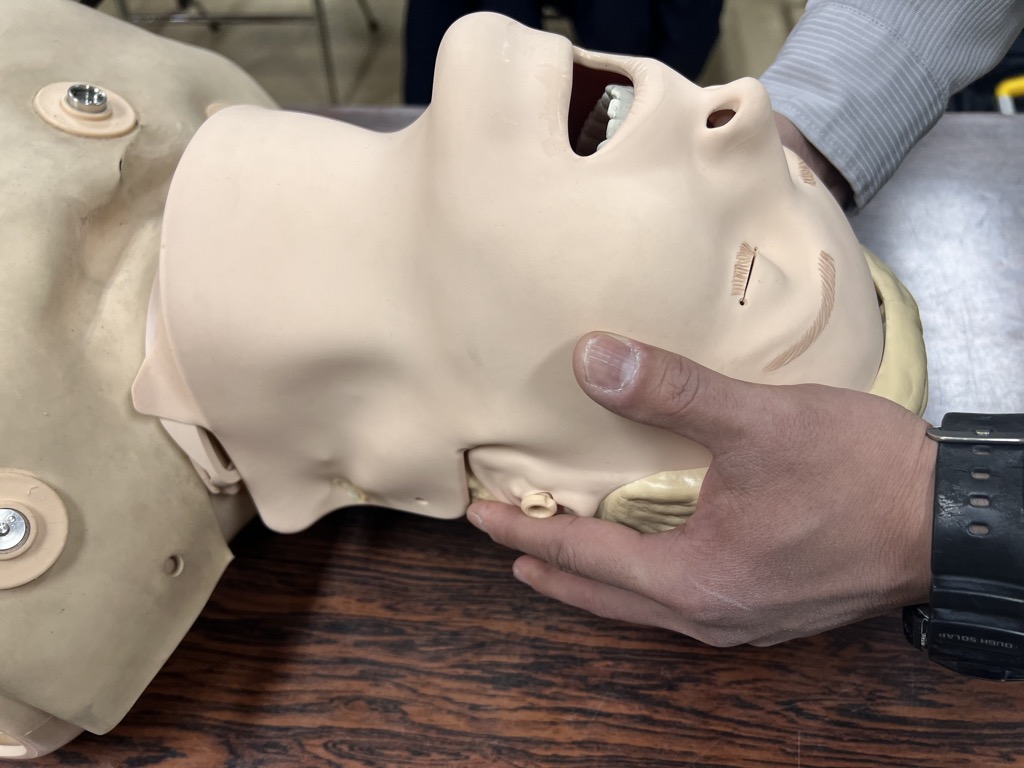

1)傷病者の頭部を後屈またはスニッフィングポジションをとる。(写真11)

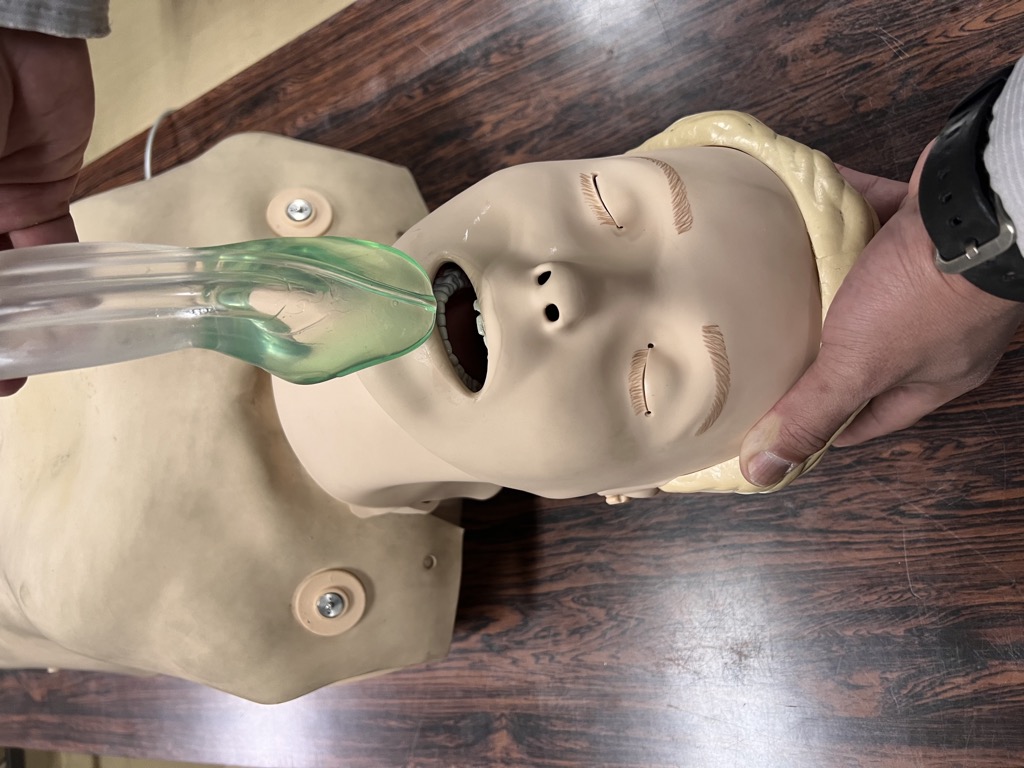

2) バイトブロック部を把持し、カフの開口部が傷病者の顎側を向くように持ち、硬口蓋に向かって添わせるように挿入する。(写真12)

3) 抵抗を感じるまで愛護的に挿入する。(写真13)

4) 挿入しにくい場合は、用手的気道確保を加えながら「i-gel」を軽く回転させ挿入する。

(3) 換気確認から固定

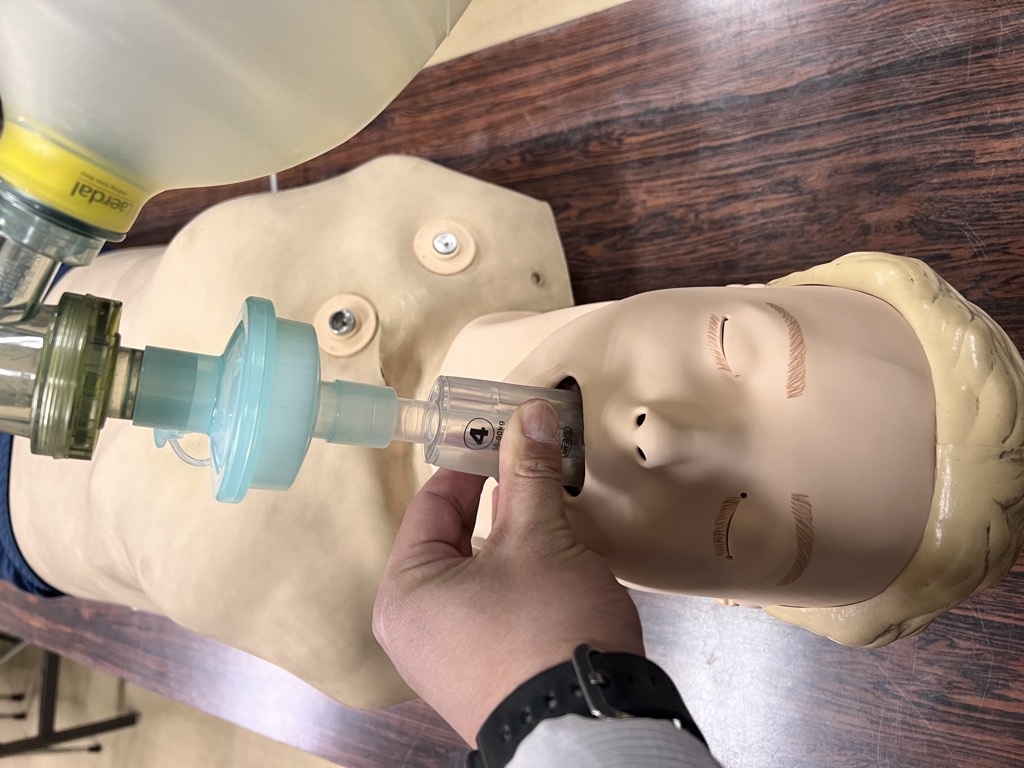

1)バックバルブマスクを接続し、換気確認をする。(写真14)

2) チューブがずれないように固定する。テープで固定する場合は、上顎からもう一方の上顎を固定する。(写真15)

(4) 使用上の注意

1) カフ開口部にはゼリーを塗布しないこと。

2) 義歯や矯正装置などは外しておくこと。

3) フルストマック、非絶飲食、妊婦などの傷病者では、胃内容物の逆流と誤嚥の危険性があるため、慎重に適用すること。

4) 咽頭喉頭の周囲に腫瘍、外傷、腫瘤のある傷病者では、適切に設置できない恐れがあるため、慎重に適用すること。

5) ディスポーザブルのため再利用不可。

005

保護ケースより取り外す

006

ゼリーを出す

007

セリー塗布。カフの背面。

008

セリー塗布。カフの両側面。

009

セリー塗布。カフの前面。

010

セリー塗布が終わればパッケージに入れて保管する。

011

頭部は後屈またはスニッフィングポジションとする

012

カフの開口部が傷病者の顎側を向くように持ち、硬口蓋に向かって添わせるように挿入する

013

抵抗を感じるまで愛護的に挿入する

014

換気確認

015

固定。上顎にテープで固定する

5実際

「i-gel」の最大のメリットは、準備から挿入完了までをより迅速に行うことと述べましたが、実際はどうなのでしょうか?令和元年からの知多市消防本部の年間CPA件数は約90件で、約半数のCPA事案で器具による気道確保が実施されています。選択された上気道デバイスの内訳は約7割がLT、約3割が「i-gel」となっており、「i-gel」の使用率はLTと比較すると低めです。(図1)「i-gel」の使用率が低いのはなぜなのか?実際は「i-gel」とLTでは大差がないのではないか?そこで、「i-gel」とLTの挿入手技のタイム測定とアンケートによる使用感の調査を実施しました。

(1) タイム計測

実働救急救命士21名に「i-gel」とLTを使用し、各資器材準備から固定までを3回行いました。

タイム計測結果は(図2)の通りです。LTに比べ「i-gel」では、約15秒速く固定完了となり、「i-gel」はLTよりも短時間で器具による気道確保が完了することがわかりました。

(2) アンケート調査

当本部の実働救急救命士と救急隊員に「i-gel」に関するアンケートを実施しました。アンケートの内容は、挿入時に感じたことや「i-gel」のメリット・デメリット、使い分けなどです。また、救急隊員には「i-gel」準備時に感じたことや準備時の工夫などを調査しました。

アンケート調査結果は表1の通りです。

(3) 考察

タイム計測及びアンケート調査から、「i-gel」の最大のメリットはLTと比較し、資器材準備から固定までを短時間で実施できることです。また、救急救命士のみならず、特定行為補助を実施する隊員の負担軽減にも繋がっていることがわかりました。

「i-gel」の挿入時に十分な開口を必要とすること、スニッフィングポジションをとる必要があるため頸部損傷の疑いがある傷病者では注意が必要なことなどを考慮し、現場で使い分けをしている運用救急救命士もいます。

また、「i-gel」ではカフ部分の破損の心配がなく、単回使用のため医療機関での回収や帰署後の消毒や滅菌作業が必要ないなど、管理のしやすさもメリットであると考えられます。

しかし、パッケージを開封してしまうと再滅菌できないため、使用を躊躇してしまうと言う様な意見もありました。

Fig001

年度別の声門上気道デバイス使用件数。約7割がLT、約3割が「i-gel」であった

Fig002

資器材準備から固定までの時間。LTに比べ「i-gel」では、約15秒速く固定完了する

Table001

LTとi-gelの比較。アンケート結果。

| メリット ・LTとは違いカフにエアを入れる必要がないため準備が容易であり、結果的に迅速に挿入できる ・LTにおけるカフ破損のような資機材トラブルを起こす可能性が低い |

| デメリット ・再使用不可。開封した際にコストがかかる ・カフがないためLTに比べ以内逆流に弱い |

| 使用時の注意点 ・先端部分が大きいためLTより大きな開口を必要とする ・手技としてLMと同様に東部後屈を必要とするて目外傷が考慮される事案では使用を避ける |

| 救急隊員からの意見 ・補助の活動が少ないため、時間的・人員的に余裕が生まれる |

6最後に

今回の執筆にあたり、「i-gel」について私自身も改めて学ぶことができました。資器材のメリット、デメリットをよく理解し、傷病者に合わせた資器材の選択をしなければいけないと深く感じました。

また、読者の皆様の中にも「i-gel」の導入を検討している方がいらっしゃると思いますが、今回の執筆が皆様の救急活動の今後の一助になれれば幸いです。

引用文献

1)救急救命士標準テキスト改訂第10版

執筆協力者

知多市消防本部藤井智宏消防士長

名前

榎本敬介

かな

えのもとけいすけ

所属

知多市消防本部消防署

出身地

愛知県知多郡武豊町

消防士拝命

年平成22年4月

救命士合格年

平成22年4月

趣味

ラグビー観戦

コメント