近代消防2019/1月号

今さら聞けない資器材の使い方

体温計

目次

1 はじめに

この度、執筆させていただくことになりました、滝川地区広域消防事務組合滝川消防署(写真1)の伊藤亮太と申します。

今回の題材は「体温計」です。バイタルサインには呼吸、脈拍、血圧、体温などがあり、体温は傷病者の状態を把握する上で重要なものですが、測定するにあたり環境に左右されやすいという側面もあります。また、北海道の夏は以前まで涼しいとされておりましたが、ここ最近では真夏日を超えることも多く、冬は月の平均気温がマイナスになるなど、寒暖差の非常に大きい地域です。全国的にも熱中症や感染症の救急需要も高くなってきています。今回は体温計の種類や測定方法などを中心に、環境による変化なども含めながら「今さら聞けない体温計の使い方」を進めさせていただきます。

写真1 滝川消防署

2 体温とは

体温調節中枢は視床下部にあり、身体各部の温度はそれによりモニターされ、狭い範囲で体温が保たれている。体温が上下すると体温調節中枢の冷・温感受性ニューロンの活動が亢進し、一定の生理的、活動的な反応を生じて体温が保たれています。

体温の正常値としては、36.89℃(±0.342℃)という値が発表されていますが、正常体温の目安として、腋窩温で成人37.0℃、小児は36.5℃~37.5℃の範囲が正常(平熱)と認められます。また、平熱は個人によって若干差があります。

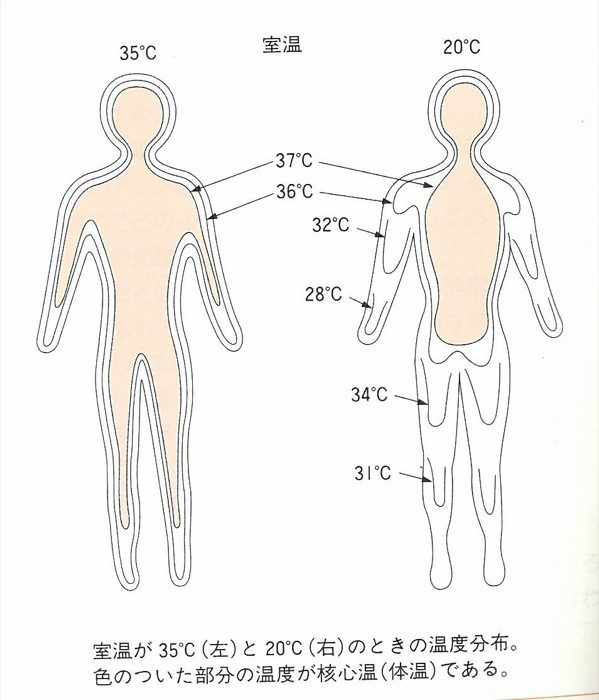

体温測定には、測定のしやすさから腋窩で測定するのが一般的で、測定部位によって体温に差があり、直腸温>口腔温>鼓膜温>腋窩温の順になります(図1)。さらに、次のような場合、体温に変化が生じます。

⑴ 年齢による変化:赤ちゃんや子供は、大人に比べ高く、高齢者は低くなります。

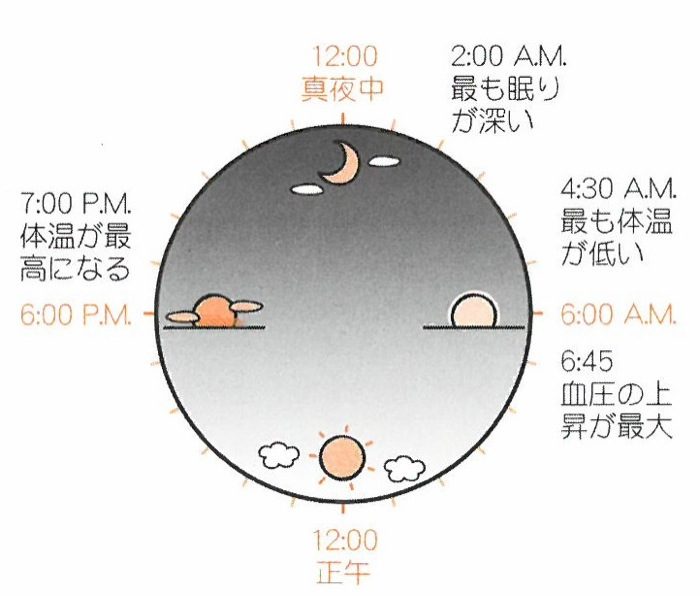

⑵ 日内変動による変化:明け方の目が覚める直前が最も低く、夕方で最も高くなり、その後は再び低下します。日内変動は1℃以内です(図2)。

⑶ 季節・生活による変化:寒い季節は低く、暑い季節は高くなる傾向があります。食事、運動、入浴の直後は体温が上がります。

図1 核心温度と外殻温度

図2生物時計

3 「体温計の種類」

体温計にはいくつか種類があり、大きく分けると接触型と非接触型に分けられます。

⑴ 接触型には腋窩・鼓膜・口腔・直腸等の測定したい部位に体温計のセンサー部分を直接あて測定する一般的な体温計です(写真2、3、4)。

写真2 腋窩体温計1

写真3 腋窩体温計2

写真4 耳式体温計

その中には実測式と予測式といった測定方法が異なる体温計があります。

実測式とは測定部位のその時の温度を測定するため、正しく測るには時間がかかります。

予測式は体温の変化を予測し数十秒で体温を測定することが可能です。

⑵ 非接触型の体温計は赤外線を利用し、瞬時にその時の体温を測定することが可能な体温計です(写真5)。

写真5 非接触型体温計

安静を保つことが難しい乳幼児等に対して検温が容易なことや直接肌に触れずに測定するため使用後に体温計を消毒する必要がない等の特徴があります。しかし、額などの表面温度を測定するため接触型の体温計とは誤差が生じます。

4 「測定方法と注意点」

腋窩検温・耳式検温・非接触型体温計についてご説明します。

⑴ 腋窩検温

体温計の先端部分をわきの中心にあて、体温計は30°~45°の角度で下から上に差し込むと、腋窩の深いところで測定できます。この時に、体温計の先端部分が下着や衣類などにあたってしまうと正しく検温できない可能性があります(写真6)。手のひらを上向きにすると脇がしまる(写真7)ので、検温部位が密着され(写真8)放熱を避けることが出来ます。

写真6 体温計の先端部分が下着や衣類などにあたってしまうと正しく検温できない

写真7 手のひらを上向きにすると脇がしまる

写真8 脇がしまれば検温部位が密着でき正しい値を測定できる

- 左右の脇によって体温は差があります。心臓から体に血液を送り出す太い血管は左方向に向いているため、体の冷却機能によって左の脇の体温の方が右の脇の体温より高くなる傾向があるということも覚えておきましょう。

- 麻痺がある場合は、健側で測定します。麻痺がある側は、健側より血液循環が悪いため体温が低く測定されてしまうので注意が必要です。

⑵ 耳式検温

耳の上部分を軽く後方にひっぱり外耳道をまっすぐにします(写真9)。体温計の先端部分を耳の奥に向けてしっかり入口をふさぐように深く入れることが大切です(写真10)。

写真9 耳の上部分を軽く後方にひっぱり外耳道をまっすぐにする

写真10 先端部分を耳の奥に向けてしっかり入口をふさぐ

⑶ 非接触型体温計

測定部位は顔全体や額などで、測定部位から数cm離れた状態で体温を測定することが可能です。測定距離については各体温計によって違いますが、近すぎや遠すぎると正確な測定になりませんので、各機器の取扱説明書をよく読み測定して下さい。また、汗を大量にかき、腋窩で測定出来ない場合等に有用です。

写真11 測定部位は顔全体や額

写真12 測定部位から数cm離れた状態で体温を測定することが可能

⑷ 使用時の注意点

体温計を使用する際の注意点として、接触型体温計で予測式を使用する場合、測定され表示される体温は「予測」であるため、実測式と比較し誤差が生じたり、測定後に体温が変化したりする事もあります。非接触型体温計の場合は、実際の体温を測定しているわけではなく、皮膚から出ている赤外線を感知して表示されているため、実際の体温とは誤差が生じます。また、外部の環境によっては測定できないことや誤差もあるため、環境に応じた使用方法が求められます。当消防署では冬期間は寒さからすぐに測定できないことが多いため、体温計を袋に入れて温度を保っています(写真13)。

写真13 外部の温度の影響を受けるため当消防署では体温計を袋に入れて保温している

5 「病態による変化について」

病態による体温変化として、体温が上昇する原因として、感染症、腫瘍、熱中症、敗血症ショックなどがあり、また体温が下降するものでは、低体温、敗血性ショックなどがあります。今回は、熱中症、低体温、敗血症性ショックについて紹介していきます。

⑴ 熱中症

体の中の熱の産生と熱の放出のバランスが崩れて高体温になります。人は暑くなると、自律神経の働きで、皮膚の血管が拡張し、体の表面の血流を多くして、熱を放出し体温を下げます。また、汗をかき、その汗が蒸発することにより熱を奪い体温を下げます。このため気温や湿度が高いと、熱の放出がうまくいかず、高体温になりやすいということになりますので、暑熱環境下での意識障害や痙攣は熱中症を考慮することが必要です。また、体温測定時にはしっかりと測定部位の汗を拭き取ることが重要です(写真14)。

写真14 体温測定時にはしっかりと測定部位の汗を拭き取ることが重要

⑵ 低体温

体温が35℃以下になるとカテコラミン分泌が亢進し、末梢血管を収縮させ熱の放熱を防ぐとともに、シバリングさせて熱産生を促し、体温を維持しようとする寒冷反応を起きます。シバリングが消失すると急速に体温が低下します。熱産生の減少、熱喪失の亢進、体温調節異常の3つの因子が低体温を引き起こします。低血糖、脱水、薬物中毒などが低体温の原因となっていることを考慮し、既往歴などの病態聴取を行う必要があります。

⑶ 敗血症

敗血症は、菌血症やほかの感染症に対する重篤な全身反応です。重症敗血症は、敗血症に加えて、感染のために体の重要な器官系が機能不全に陥っているか、体の一部に対する血流は不十分になっている状態です。敗血症性ショックは、敗血症によって引き起こされる生命を脅かす低血圧のショックです。血管拡張期のウォームショックでは体温の上昇が見られ、その後、処置を行わずに経過すると心拍出量が低下するコールドショックとなり、体温は低下する。

6 おわりに

体温のことを調べる中で、測定上37℃以下の平熱でも感染症を否定できないことなど、勉強することが出来ました。また、普段何気なく測定している体温計についても測り方で体温が変化することなど、ひとつひとつ細かな手技が必要であることが分かりました。これらを通じで体温計だけでなく全ての活動で細かな活動が出来るように勉強していきたいと思います。更に、これらが皆さんの活動の一助となり、一人でも多くの傷病者の助けになればと思います(写真15)。

写真15

著者と協力者。左から伊藤亮太、長野一樹、山本一輝、古澤諒大

写真16 著者

名前 伊藤 亮太

かな いとう りょうた

出身 滝川市

所属 滝川地区広域消防事務組合滝川消防署

拝命 平成15年

合格 平成15年

趣味 野球観戦

参考文献 「救急救命士標準テキスト改訂第9版」へるす出版

「新訂目でみるからだのメカニズム」堺 章著 医学書院

「解剖生理をおもしろく学ぶ」増田敦子監修 医学芸術社

コメント