プレホスピタルケア 2021/12/20日号

最新救急事情(225-1)

目標体温管理

目次

はじめに

今回は目標体温管理を取り上げる。今までは脳低温療法と言われていたものである。心停止後に体全体を冷やして蘇生率上昇と神経学的後遺症の軽減を図ることは、1990年くらいから行われていて、この連載でも何度も取り上げた。当初は深部体温を30度近くまで下げることが必須と考えられてきたが、現在では脳を高温に晒さないことが重要であって、体温を下げる必要はないとの認識になっている。Pubmedを見ると2013年までは「低温療法 Therapic hypothermia」が主流だったが、New England Jornal of Medicine (NEJM)に「体温を下げる必要はない」という論文1)が出た翌年の2014年からは「目標体温管理 Targeted Temparature Management」が主流になった。なお、この「目標体温管理」という学術用語自体は2009年にアメリカの蘇生関連の5学会が連名で使用を推奨したのが始まりである。

2021年6月にNEJMに目標体温管理の決定版と言える論文が出たので今回はこれを紹介する。

なぜ脳の温度を下げるのか

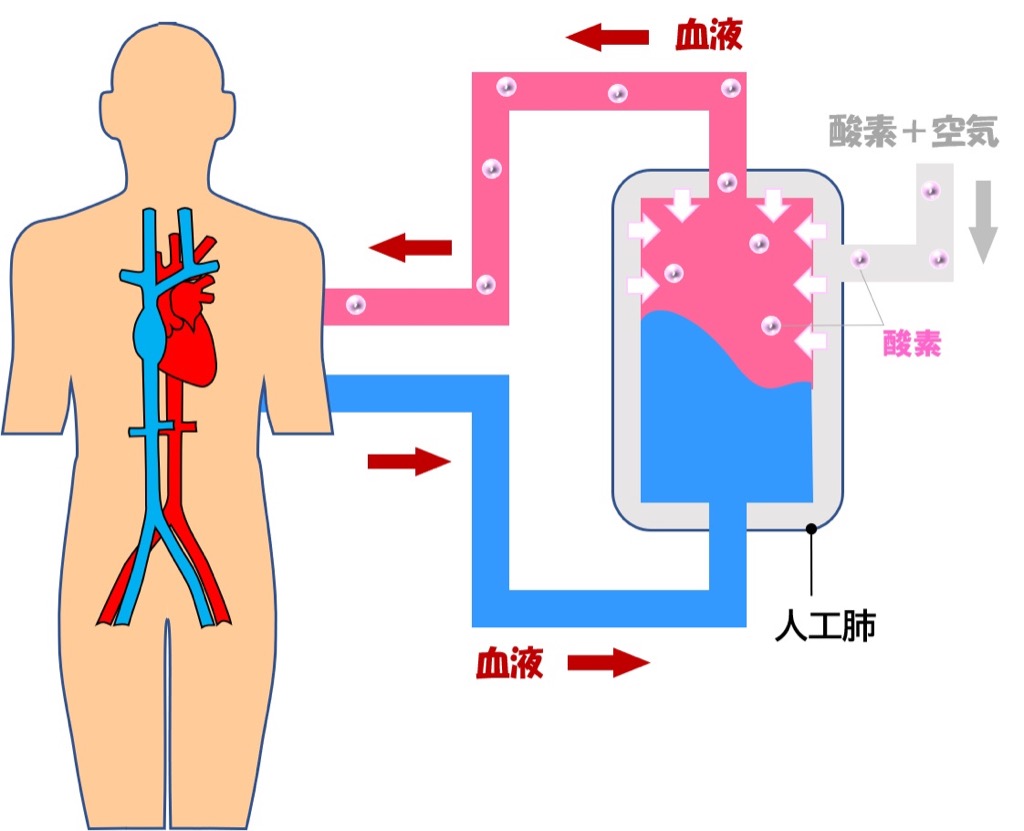

心停止で脳が虚血に陥ると、脳細胞へのエネルギー供給が低下する。その後に虚血が解消すると、弱っている神経細胞がフリーラジカルの攻撃を受け死滅していく。脳の障害の程度は最初の虚血による酸素供給の低下・代謝低下よりも虚血解消後の方が大きいとされており2)、虚血解消直後に数日脳の活動を抑えることによって脳の損傷を防ごうというのが脳低温療法の始まりであった。

この理屈から行けば、脳の活動が停止するレベルまで体温を下げる必要がある。脳低体温療法が始まった1990年頃には体温を30℃以下に下げることも行われたようだが、体温を下げるほど不整脈や肺炎などの致死的合併症の割合が高くなることがわかったため、2000年に入ると中心体温を33℃程度にすることで落ち着いていた。2009年に発表された論文3)では深部体温34℃を1-3日持続させ、その後復温させるとなっている。

体温は下げなくて良い

2013年になると、「体温を下げる必要はない。上がるのを阻止すれば良い」という論文1)が出た。

蘇生後の患者は体温調節の破綻により高体温となる。これを阻止するだけで良いという論文である。脳低体温療法の温度設定についてはこの論文によって、積極的に冷やすことから高体温を防ぐことに方針が変わった。

決定版。1900例

それでは新しい論文を見ていこう。18歳以上の1900例を対象とした研究4)で、これだけの症例をヨーロッパを中心とした全世界から集めた。低体温群は深部体温を33度に設定し、40時間冷却を続けた後に復温した。平熱群は蘇生初期の高体温に対して37.8℃を超えないように管理し、低体温は導入しなかった。第一の評価点は6ヶ月後の死亡率であり、第二の評価点は神経学的評価スケールである改変ランキンスケールによる機能評価である。そのほか、患者の性別などの属性や肺炎などの治療中の合併症も評価対象とした。

結果として、6ヶ月後に死亡が確認されたのは低体温群で50%, 平熱群で48%と有意差を認めなかった。ラスキンスコアでは低体温群の55%は中等度から重度の神経学的傷害が見られたのに対して、平熱群でも同じ55%で中等度から重度の障害を認めた。治療中の合併症としては低体温群では不整脈が24%で見られたのに対して平熱群では17%に留まり有意差を認めている。これらの結果から、脳低体温療法が平熱維持を上回る利点は見つからなかったと著者らは結論づけている。

小児でも効果はない

さらに規模は小さいが小児における比較も発表された5)。アメリカ・マイアミを中心としたグループによるもので、対象は生後48時間から18歳未満の小児281例。それぞれ自己心拍再開から目的とする体温に達しするまでの時間を計測して時間の短い方から並べた上、全症例のうち時間の短い1/3をグループ1、そのグループより時間の長い残り2/3をグループ2とした。それぞれのグループで低体温療群、平熱群を作り、1年後の生存率と小児の神経学的評価スコアであるVABS-IIスコアの比較を試みた。目的の体温に到達するまでの時間でグループ分けをしたのは、過去にこの群分けをした報告がないからだと筆者らは考察で述べている。

結果を見ると、グループ1では自己心拍再開から目的体温到達まで7.4時間、グループ2では8.8時間であった。後のグループ間で生存率に有意差は見られなかった。低体温療法をした患者を比較すると、早くに体温を設定したグループ1の方が遅くに設定したグループ2より生存率が低かった(グループ1は20%,グループ2は47%). VABS-IIスコアに有意差はなかった。平熱で治療された患者を見ると、グループ1で生存率43%、グループ2で生存率25%と低体温とは逆の結果となった。VABS-IIスコアに有意差はなかった。

エビデンスは変わる

私が集中治療室で働いていた頃には低体温療法は普及しておらず、蘇生後の患者が入室直後に発熱した場合には体温を平熱に戻すべくクーリングしてしのいでいた。その後低体温療法が普及し、これで患者は助かると思っていたが、結局はクーリングに戻ってしまった。救急隊なら、「AEDファースト・CPRファースト」を覚えている方も多いだろう。エビデンスを獲得するのは難しいし、それを維持するのも難しいのだと感じる。

文献

1)N Engl J Med. 2013 ;369:2197-206.

2)日臨麻会誌 2012;32(1):18-19

3)心臓 2009;41(1):23-30

4)N Engl J Med. 2021;384(24):2283-2294.

5)Resuscitation. 2019 ; 135: 88–97.

コメント