プレホスピタルケア 2019年2月20日号

最新事情

ノーベル医学賞受傷の癌免疫療法

2018年1月号の月刊消防「最新救急事情」で私はオーダーメイド治療を取り上げた。この中で私は最も高い薬としてオプジーボを紹介した。そして、2018年のノーベル医学賞はオプジーボの開発の元となったPD-1を発見した本庶佑先生に送られることとなった。今回は、PD-1およびその拮抗蛋白であるPD-L1を中心に癌免疫療法について紹介する。

目次

まさに画期的。PD-1

生物には自己と非自己を認識する免疫という機能が備わっていることは読者もご存知だろう。ヒトが外界の細菌に負けずに生きていけるのはこの免疫があるからである。一方、生命を維持していくためにも免疫は利用されている。細胞はその種類によって特別な物質を持っている。例えば筋肉なら細胞が伸び縮みするための物質を、神経なら電気を通すための物質を持っている。癌細胞も癌細胞ならではの物質を持っている。通常ならその癌細胞ならではの物質を免疫系が感知し、すぐさま攻撃を加えて癌細胞を死滅させることで人は癌にならずに済んでいる。

癌治療を考えると、癌細胞が出す物質を特定し、それを目印にしてミサイルよろしく薬を癌細胞に着弾させれば、効果が確実で副作用のない治療ができる。これは誰もが思いつくことであり、実際に私が医者になる前から現在に至るまで世界中でこの物質探しが続いている。しかし、これだけ歴史が長いのにもかかわらず有効な薬剤が出てこないのは、癌ならではの物質の特定ができたとしても治療効果が安定しないためである。

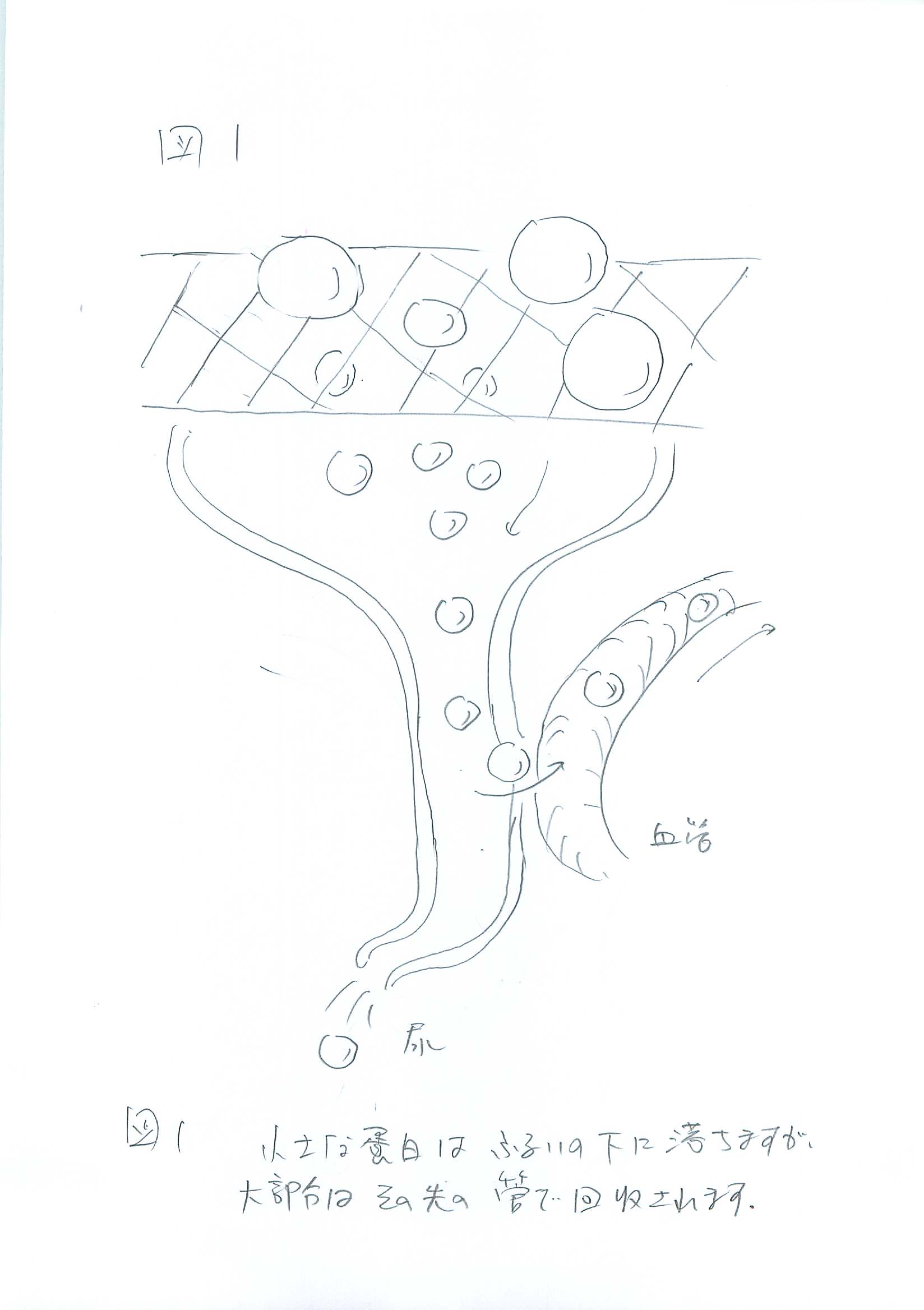

これとは全く逆の理論の土台となったのがPD-1の発見である。PD-1はリンパ球T細胞の表面に発現している蛋白である。ここにPD-L1という癌細胞が作っている蛋白がくっつくとリンパ球の働きが抑えられ、癌細胞はリンパ球の攻撃を受けずに生き延びることができる。この仕組みが分かったことで、PDL1の中和剤が開発され悪い癌細胞をやっつけることができるようになった。PD-1の発見とその作用の解明をしたのが本庶佑先生の研究室であり、PD-L1の中和剤がオプジーボである。

では、なぜリンパ球の働きを抑える仕組みが備わっているかというと、むやみやたらに正常細胞を攻撃しないためである。自分の免疫機能が暴走したために発症する病気は自己免疫疾患と言われ、甲状腺の病気である橋本病やバセドー病、膠原病、自己免疫性肝炎など、多くの疾患が知られている。

PD-L1は顕微鏡で見る

オプジーボは腫瘍が持つPD-L1の中和剤である。だから腫瘍がPD-L1を作っていることを確認して投与される。多くの肺腺癌はPD-L1を出しているが、ちょっとしか出していないものや全く出していないものもある。全く出していないのに中和剤を投与しても効かないので、癌細胞がPD-L1を出していることを確かめた上で中和剤を投与する。

PD-L1はそのままでは見えないので、特殊な薬剤を用いて着色して顕微鏡で確認する。これは病理医の役目で、私もその仕事の一部を担っている。

同じPD-L1阻害薬でも効果に違いがある

PD-L1阻害薬で現在使える薬剤は2種類ある。前述のオプジーボと後発のキートルーダである。現在の治療ガイドラインによれば、非小細胞癌のIV期(遠隔転移あり)の患者に対して腫瘍細胞の50%以上の細胞が染まっていれば初めからキートルーダを用いることができるがオプジーボは投与できない。1-49%の細胞が染まっていれば一次治療後に増悪した際にはオプジーボもしくはキートルーダが使える。初めにオプジーボが使えないのは、臨床試験においてオプジーボの効果が認められなかったためである。

また、肺癌と尿路上皮癌(尿管癌や膀胱癌など)ではキートルーダが有効であるが、頭頸部癌と胃癌ではオプジーボが有効であった。同じ作用機序なのに効果が異なるのは、中和する相手(PD-L1のサブタイプ)が異なるためである。

末期でも治癒する可能性あり

現在がんは日本人の死因の第1位である。2016年の男女を会わせた部位別死因では肺癌、大腸癌、胃癌、膵臓癌の順となる。これらは全て免疫療法の対象になることが明らかとなっており、新薬が順次認可され患者に投与できるようになる。対象患者が増え、薬の種類が増えれば薬の値段もどんどん下がり、今よりずっと使いやすくなるだろう。

本庶佑先生によって開かれた癌免疫療法では、全身に転移している癌患者であっても癌の進行を止め、あわよくば癌が消失する可能性のある治療法である。これはまさに驚くべきことで、患者にとっても医師にとっても夢のような話であり、本庶佑先生がノーベル医学賞を取られたのも当然なのである。

コメント